Toolbox Digitale Barrierefreiheit

| Website: | Kompetenzzentrum Moodle.NRW |

| Kurs: | Toolbox Digitale Barrierefreiheit |

| Buch: | Toolbox Digitale Barrierefreiheit |

| Gedruckt von: | Gast |

| Datum: | Donnerstag, 26. Februar 2026, 07:11 |

Beschreibung

Die Toolbox umfasst ein breites Spektrum inklusiver digitaler Anforderungen – von den Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit über zentrale Aspekte zur Erstellung barrierefreier Medien bis hin zu einem Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen.

1. Allgemeines

Über die Toolbox

Die ILIAS-Community hat im Juni 2023 die „Toolbox Digitale Barrierefreiheit“ veröffentlicht, die alle wichtigen Informationen zum Thema Accessibility in übersichtlichen Informationshäppchen bündelt. Wesentliche Inhalte stammen aus dem ILIAS Kompetenzzentrum der FH Dortmund, insbesondere aus dem Projekt ILIAS.nrw und dem Bereich „DiBS“ (Digitale Barrierefreiheit in Studium und Lehre). Die Toolbox Digitale Barrierefreiheit entstand in Zusammenarbeit mit mehreren Hochschulen und der Firma Leifos GmbH. Leifos initiierte die Toolbox im Auftrag der Uni Hannover.

Die Toolbox wurde vom Kompetenzzentrum Moodle.NRW, Handlungsfeld Support & Anwendungswissen, in Moodle überführt und an die spezifischen Gegebenheiten des Handlungsfelds angepasst. Sie umfasst ein breites Spektrum inklusiver digitaler Anforderungen – von den Grundlagen der digitalen Barrierefreiheit über zentrale Aspekte zur Erstellung barrierefreier Medien bis hin zu einem Überblick über die gesetzlichen Rahmenbedingungen. Neben allgemeinen Informationen für alle enthält die Toolbox gezielte Inhalte für Autor*innen, Lehrkräfte und E-Learning Teams.

Das Buch kann als Aktivität "Buch" direkt in Moodle importiert werden, einzelne Kapitel lassen sich bei Bedarf entfernen.

Inhaltsverzeichnis:

1. Allgemeines

2. Information für alle

2.1 Grundlagen digitaler Barrierefreiheit

2.2 Studieren mit Beeinträchtigungen

2.3 Standards und gesetzliche Verpflichtungen

2.4 Übersicht verschiedener assistiver Technologien

3. Für Autor*innen

3.1 Barrieren frühzeitig erkennen

3.2 Checklisten Office & PDF

3.3 Checklisten Medien

3.4 Checkliste Editor

4. Für Dozent*innen

4.1 Lehrveranstaltung

4.2 Sprechstunden

4.3 Prüfungen und Leistungsnachweise

5. Für E-Learning Teams

5.1 Barrierefreiheitserklärung

5.2 Muster-Barrierefreiheitserklärung

6. Quellen und Nachweise

2. Information für alle

In diesem Kapitel erhalten Sie umfassende Informationen zur digitalen Barrierefreiheit und ihrer Bedeutung für Studium und Lehre. Zunächst werden die grundlegenden Konzepte und Prinzipien der Barrierefreiheit erläutert, um ein grundlegendes Verständnis für inklusive digitale Umgebungen zu schaffen. Dabei wird auch auf die verschiedenen Schichten von Barrieren eingegangen und verdeutlicht, warum Barrierefreiheit keine Sonderlösung, sondern ein integraler Bestandteil guter Gestaltung ist.

Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf den Herausforderungen und Bedarfen von Studierenden mit Beeinträchtigungen. Hier werden nicht nur Definitionen und rechtliche Aspekte thematisiert, sondern auch praxisnahe Einblicke in die Studienrealität betroffener Personen gegeben.

Darüber hinaus werden die relevanten Standards und gesetzlichen Vorgaben vorgestellt, die den rechtlichen Rahmen für digitale Barrierefreiheit setzen. Dabei werden sowohl nationale als auch internationale Anforderungen betrachtet, ebenso wie die Fristen zur Umsetzung dieser Regelungen.

Abschließend gibt dieses Kapitel eine Übersicht über verschiedene assistive Technologien, die Menschen mit Beeinträchtigungen den Zugang zu digitalen Inhalten erleichtern. Dazu gehören unter anderem Screenreader, Braillezeilen, alternative Eingabemethoden wie die Tastatur oder Spracherkennungssoftware sowie Vergrößerungstechnologien.

Mit diesen Informationen bietet das Kapitel eine fundierte Grundlage, um digitale Barrierefreiheit besser zu verstehen und praktisch umzusetzen.

2.1. Grundlagen digitaler Barrierefreiheit

Digitale Barrierefreiheit bezeichnet den uneingeschränkten Zugriff auf Inhalte im Internet und Dateien sowie Anwendungen auf dem eigenen Rechner: Medien, Lerninhalte oder Webseiten sind barrierefrei zugänglich oder accessible, wenn Menschen sie trotz ihrer Beeinträchtigungen nutzen können. Behinderungen sind individuell, daher sind Barrieren individuell. Anwendungen und Inhalte für alle eventuellen Behinderungen vorzubereiten ist nicht realistisch. Um den Arbeitsauftrag klar und beherrschbar zu halten, ist das Erreichen von Barrierefreiheit normiert worden: Verschiedene Standards und Tests legen fest, was erfüllt sein muss, damit eine Anwendung oder ein Inhalt als barrierefrei gilt. Manche Menschen verwenden den Begriff "barrierearm", weil sie fürchten, dass "barrierefrei" unerreichbar sei oder irgendwie unklar. Dabei ist "Barrierefreiheit" ein operationalisiertes, testbares Messkonzept.

Begriffliche Gleichsetzung: Accessibility

"Accessibility" wird im Deutschen wörtlich mit "Erreichbarkeit" übersetzt. Der Begriff wird oft synonym mit Barrierefreiheit verwendet.

Begriffliche Abgrenzung: Inklusion

Inklusion bezeichnet die konkreten Vorkehrungen und Maßnahmen, die getroffen werden, um einem bekannten konkreten Individuum Teilhabe zu ermöglichen.

Begriffliche Problematisierung: Behinderung

Menschen mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen stoßen im Alltag an Barrieren und werden von ihnen behindert. Dieser Begriff der Behinderung liegt dieser Toolbox zugrunde.

Prinzipien der Barrierefreiheit

Wahrnehmbarkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente werden so präsentiert, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen Informationen und Struktur wahrnehmen können.

Wahrnehmbarkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente werden so präsentiert, dass auch Menschen mit Beeinträchtigungen Informationen und Struktur wahrnehmen können.

Bedienbarkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen bedienbar sein. Auch ohne Maus kann alles angesteuert, aktiviert, geschlossen und wieder verlassen werden.

Bedienbarkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen bedienbar sein. Auch ohne Maus kann alles angesteuert, aktiviert, geschlossen und wieder verlassen werden.

Verständlichkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen verständlich sein. Die Formulare sind klar beschriftet, Navigationselemente sind aussagekräftig bezeichnet.

Verständlichkeit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen verständlich sein. Die Formulare sind klar beschriftet, Navigationselemente sind aussagekräftig bezeichnet.

Robustheit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen zuverlässig von verschiedenen assistiven Werkzeugen interpretiert werden.

Robustheit: Alle Inhalte und Bedienelemente müssen zuverlässig von verschiedenen assistiven Werkzeugen interpretiert werden.

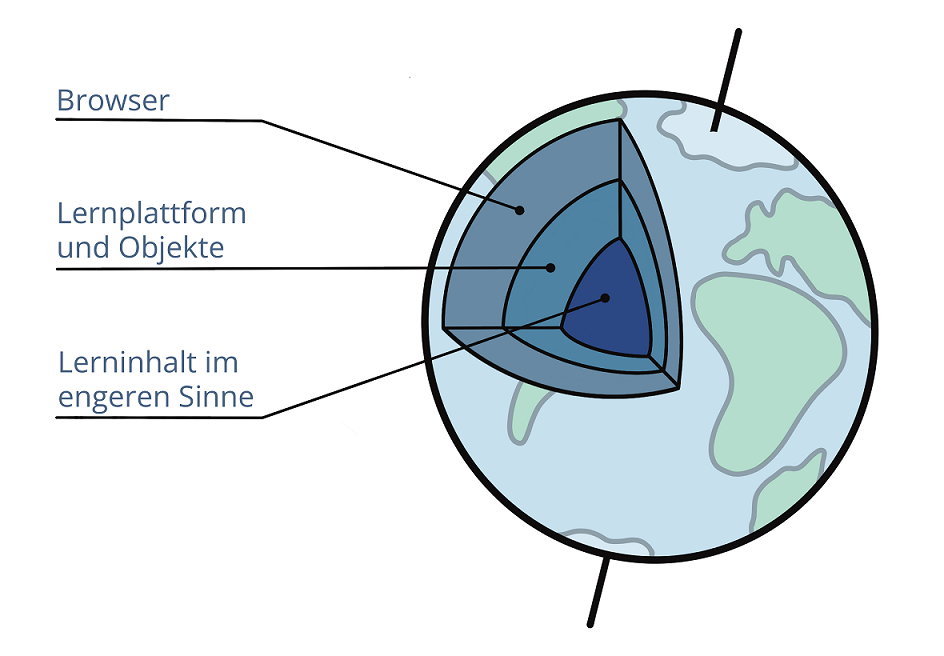

Schichten von Barrieren

Abb. 1

Um eine Frage in einem Test in einer Lernplattform zu beantworten, greifen alle Benutzerinnen und Benutzer durch verschiedene Schichten. In jeder dieser Schichten kann es zu Barrieren kommen.

- Im Internet bewegen wir uns mit Browsern. Diese Browser können Barrieren enthalten.

- Lernplattformen können eigene Barrieren und Bedienungsherausforderungen mit sich bringen.

- Inhalte können Barrieren enthalten und nicht wahrnehmbar sein.

Barrierefreiheit ist keine Extrawurst!

Viele denken zunächst, Barrierefreiheit sei eine Geste der Freundlichkeit oder Rücksichtnahme gegenüber einer kleinen Anzahl von Menschen mit Beeinträchtigungen. Das stimmt nicht. Von den Maßnahmen, die Sie zur Herstellung von Barrierefreiheit ergreifen, profitieren alle Personen in Ihrer Zielgruppe. Es geht nicht um "alles oder nichts": Es geht um kleine Schritte in die richtige Richtung.

Menschen mit Behinderungen wissen sich zu helfen!

Menschen mit Behinderungen navigieren jetzt schon mit allen Erschwernissen und Barrieren ihren Alltag. Mit jeder Barriere, die Sie nicht einbauen oder aktiv abbauen, wird die Welt zugänglicher. Jeder Schritt in Richtung Barrierefreiheit wird helfen. Verzagen Sie also nicht: Sie sind gar nicht die Person mit dem Problem, sondern der Mensch mit der Beeinträchtigung. Identifizieren Sie einige konkrete Schritte, die Sie von nun an kontinuierlich und konsequent umsetzen. Von dort aus verbessern Sie Ihre Bilanz in kleinen Schritten.

2.2. Studieren mit Beeinträchtigungen

Definition von Behinderung

Das neunte Buch des Sozialgesetzbuchs legt in § 2 fest, was unter Behinderungen in einem juristischen Sinne zu verstehen ist:

Das neunte Buch des Sozialgesetzbuchs legt in § 2 fest, was unter Behinderungen in einem juristischen Sinne zu verstehen ist:

"Menschen mit Behinderungen sind Menschen, die körperliche, seelische, geistige oder Sinnesbeeinträchtigungen haben, die sie in Wechselwirkung mit einstellungs- und umweltbedingten Barrieren an der gleichberechtigten Teilhabe an der Gesellschaft mit hoher Wahrscheinlichkeit länger als sechs Monate hindern können.

Eine Beeinträchtigung [...] liegt vor, wenn der Körper- und Gesundheitszustand von dem für das Lebensalter typischen Zustand abweicht."

Im Kontext der Bildung bedeutet das:

Wenn Menschen aufgrund von Beeinträchtigungen Inhalte nicht erfassen oder Prüfungen nicht erfolgreich bestehen können, wird ihnen die Möglichkeit genommen, am Studium teilzunehmen. Viele Studentinnen und Studenten haben Schwierigkeiten, ihr Studium durchzuführen. Studierende mit Beeinträchtigungen erfahren noch größere Schwierigkeiten bei der Durchführung ihres Studiums.

Etwa 16% der befragten Studierenden geben an, dass sie eine Beeinträchtigung mit Studienerschwernis haben. Diese Zahl wurde in den letzten Jahren auch immer höher. Die Häufigkeit in den nachfolgenden Beispiel bezieht sich auf die Studierendenbefragung aus dem Sommersemester 2021.

Studierende mit studienerschwerenden Beeinträchtigungen

Laura - 20 Jahre, angstkrank

"Eine gute therapeutische Betreuung hat lange Wartelisten."

Häufigkeit

Von den gesundheitlich eingeschränkten Studierenden geben laut der Studie 65% an, von einer psychischen Erkrankung beeinträchtigt zu sein.

Hintergrund

Laura hat eine psychische Erkrankung. Sie hält sich wiederholt länger in Kliniken auf. Dadurch muss sie mehrfach in ihr Studium wieder einsteigen. Ihre Beeinträchtigung ist nicht durch Dritte erkennbar.

Technologie

Laura ist nicht auf räumliche oder digitale Barrierefreiheit angewiesen. Sie benötigt keine Hilfsmittel. Wegen langer Wartezeiten hatte sie bislang keine Chance auf Gesprächstherapie.

Bedarfe

Laura hat Schwierigkeiten mit der Erbringung von Leistungsnachweisen. Laura braucht eine kompetente Ansprechperson.

Ärgernisse

Laura befürchtet Ablehnung, Gleichgültigkeit oder Unverständnis, wenn sie ihre Schwierigkeiten an Dozierende und Verwaltung kommuniziert. Lauras Anträge werden häufig abgelehnt.

Jan - 26 Jahre, depressiv

"Ich brauche meinen eigenen Zeitplan, dann schreibe ich auch gute Noten."

Häufigkeit

Laut der Studie geben von den gesundheitlich eingeschränkten Studierenden 65 % an, von psychischen Erkrankungen beeinträchtigt zu sein.

Hintergrund

Jan erlebt depressive Episoden. Seine Anträge werden jedoch häufig abgelehnt. Seine Beeinträchtigung ist nicht durch Dritte erkennbar.

Technologie

Jan braucht keine assistiven Technologien. Jan beansprucht aber intensive Unterstützung von Familie sowie ärztlichem und therapeutischem Personal.

Bedarfe

Jan braucht mehr Flexibilität beim Arbeitspensum und der Prüfungsdichte. Er fehlt krankheitsbedingt oft bei Veranstaltungen. Absprachen in Lerngruppen hält er nicht immer ein und wird wenig in Lerngruppen getragen.

Ärgernisse

Jan muss Abschnitte seines Studiums wiederholen, weil er phasenweise zu Prüfungen und Abgabefristen nicht arbeitsfähig ist. Er hat erfahren, dass seine Nachteilsausgleichsanträge hin- und hergeschoben werden.

Sina - 22 Jahre, Multiple Sklerose

"Dank der Therapien komme ich in der Uni gut zurecht. Manchmal ermüden mich die Medikamente aber."

Häufigkeit

Von den im Studium gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden geben 13,2% an, dass eine chronische körperliche Erkrankung wie MS oder Reizdarm am stärksten ihr Studium erschwert.

Hintergrund

Sina hat Multiple Sklerose. Sie ist chronisch krank und erleidet zusätzlich Krankheitsschübe. Sie fällt dadurch tage- oder wochenweise aus und dann geht es ihr wieder gut. Sie hat bereits während der Schule ein Jahr wegen der Krankheit verloren. Das durfte sie sich als Wartezeit anrechnen lassen.

Technologie

Sina benötigt noch keine assistiven Technologien. Das kann sich im Laufe der Jahre oder phasenweise ändern, sodass z.B. eine Gehhilfe oder ein Rollstuhl nötig wird.

Bedarfe

Therapie und Reha-Maßnahmen nehmen eine Menge Zeit ein. Anwesenheitspflichten müssen gelockert werden, um das Studium an die gesundheitliche Situation anpassen zu können.

Ärgernisse

Sinas Gesundheitszustand wechselt. Nicht alle Dozentinnen und Dozenten verstehen das. Einige stellen Sinas Zustand in Frage, weil er ihnen nicht eindeutig erscheint.

Anna - 21 Jahre, eingeschränkt beweglich

"Ich muss für Wege zwischen Räumen viel Zeit einplanen. Es nervt, vor kaputten Fahrstühlen zu stranden."

Häufigkeit

Von den gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden werden etwa 2,5 % am stärksten von einer Bewegungseinschränkung beeinträchtigt.

Hintergrund

Annas Behinderung wird von vielen Menschen bei der ersten Begegnung erkannt. Sie besitzt einen Schwerbehindertenausweis.

Technologie

Anna braucht Rampen und barrierefreie Toiletten. Sie wünscht sich angepasste Sitzgelegenheiten.

Anna benutzt statt der Maus die Tastatur. Mobiltelefone kann sie nicht oder nur schlecht bedienen.

Bedarfe

Sie trainiert Dragon, um Sprachsteuerung nutzen zu können. Das funktioniert noch nicht so, wie sie will.

Ärgernisse

Weite Wege zwischen Veranstaltungen sind schwierig. Oft sieht Anna beim Tabben nicht, wo ihr Fokus ist. Auf Webseiten sind Bäume und Modals oftmals schwer zu tabben. Ohne Maus kann sie nicht hovern.

Niklas - 19 Jahre, blind

"Manche Software kann ich nicht bedienen. Ich bleibe stecken oder verliere die Orientierung."

Häufigkeit

Von den gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden werden etwa 2 % am stärksten von einer Sehbehinderung beeinträchtigt.

Hintergrund

Niklas verliert seit seiner Kindheit stetig an Sehvermögen. Er hat drei Vormittage in der Woche eine Assistenz. Niklas Einschränkung ist nicht ohne weiteres erkennbar, fällt aber nach einiger Zeit auf.

Technologie

Niklas benutzt seit vielen Jahren JAWS. Auf seinem Mobiltelefon nutzt er Speak Screen.

Bedarfe

Niklas möchte gerne alle Webseiten einfach und unkompliziert nutzen können. Komplexe Eingabemöglichkeiten machen ihm große Schwierigkeiten.

Ärgernisse

Viele Überschriften auf den Seiten sind unklar und erlauben nicht abzuschätzen, was ihnen inhaltlich folgt.

Elif - 25 Jahre, hochgradig schwerhörig

"Es erschöpft mich, an Veranstaltungen teilzunehmen. Aktives soziales Miteinander ist schwierig."

Häufigkeit

Von den gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden geben etwa 1 % an, dass eine Hörbeeinträchtigung am stärksten ihr Studium erschwert.

Hintergrund

Ohne Hörgeräte bekommt Elif wenig von ihrer akustischen Umwelt mit. Elifs Behinderung ist für Dritte nicht ohne weiteres erkennbar.

Technologie

Elif nutzt Text zum Lernen, wenn möglich. Sie benötigt Untertitel für Audio und Video. Elif braucht zum Schreiben eine Rechtschreibkorrektur.

Bedarfe

Elif braucht zwischendurch einen ruhigen Rückzugsort. Sie bedrücken Kontakt- und Kommunikationsschwierigkeiten. Elif findet die Erbringung mündlicher Leistungen und die aktive Teilnahme an Lehrveranstaltungen schwierig.

Ärgernisse

Laute Hörsäle und viele Hintergrundgeräusche schließen Elif vom Unterricht aus.

Leon - 23 Jahre, dyslektisch

"Meine Rechtschreibung ist schlecht, ich lese langsam und vergesse oft, was ich gerade gelesen habe."

Häufigkeit

Von den gesundheitlich beeinträchtigten Studierenden werden etwa 3,7 % am stärksten von einer Teilleistungsstörung wie Legasthenie beeinträchtigt.

Hintergrund

Leon erhielt die Diagnose Dyslexie bereits in der Schule. Leons Problem ist zwar nicht sichtbar für Dritte, aber er hat ein Gutachten. Er hat eine normale Intelligenz und ist nicht lernbehindert.

Technologie

Leon benutzt einen Screenreader, um lange Dokumente zu lesen. Er braucht eine Rechtschreibkorrektur.

Bedarfe

Leon braucht Konsistenz und klare Sprache. Er bittet nicht gerne um Hilfe. Er braucht einen Rückzugsraum, um sich zwischendurch erholen zu können.

Ärgernisse

Formulare kosten Leon viel Zeit. Viel schreiben oder lesen zu müssen strengt ihn an.

Maria - 21 Jahre, durch die Geräte und Umgebung eingeschränkt

"Ich will nicht schleppen und entspannt lesen und nutze meinen E-Book-Reader mit Notizstift."

Häufigkeit

Circa 10 % der Bevölkerung nutzen E-Books. Fast 100 % der Studierenden nutzen ein Smartphone auch als Videoplayer.

Hintergrund

Maria hat keine körperliche Beeinträchtigung, benutzt aber einen E-Book-Reader, der keine Farben darstellen kann.

Technologie

Maria nutzt einen E-Book-Reader. Der ist gesünder für die Augen und viel leichter als ein gedrucktes Fachbuch, ein Tablet oder ein Laptop. Außerdem nutzt sie ein Smartphone.

Bedarfe

Grafiken für E-Book-Reader müssen nicht nur in Farbe, sondern auch in Graustufen verständlich sein, zum Beispiel über Schraffuren statt Farben oder über starke Kontrastunterschiede. Untertitel in Videos machen Videos auch ohne Ton verständlich.

Ärgernisse

Maria ärgert sich über Diagramme, deren Details auf ihrem E-Book-Reader nicht mehr erkennbar sind. Sie muss dann auf andere Geräte wechseln, die mehr Strom verbrauchen und weniger angenehm zum Lesen sind.

2.3. Standards und gesetzliche Verpflichtungen

Barrierefreiheit ist ein zentraler Aspekt der digitalen Teilhabe. Öffentliche Stellen, die aus Steuermitteln finanziert werden, sind gesetzlich verpflichtet, ihre Inhalte barrierefrei bereitzustellen. Dies betrifft nicht nur Webseiten und Intranets, sondern auch Dokumente und Lerninhalte. Dazu zählen Einrichtungen wie Bund, Länder, Gemeinden, Schulen und Hochschulen, aber auch Institutionen des Gesundheits- und Sozialwesens, etwa Krankenkassen und Sozialversicherungsträger. Die Umsetzung dieser Vorgaben stellt sicher, dass alle Menschen – unabhängig von individuellen Einschränkungen – gleichberechtigten Zugang zu relevanten Informationen und Diensten erhalten.

Anwendungsgegenstand und Fristen

„Zum Inhalt von Websites und mobilen Anwendungen gehören textuelle und nicht textuelle Informationen, Dokumente und Formulare zum Herunterladen und beidseitige Interaktion wie z. B. die Bearbeitung digitaler Formulare und die Durchführung von Authentifizierungs- und Zahlungsprozessen.“ (EU Richtlinie 2016/2102,19)

„Zum Inhalt von Websites und mobilen Anwendungen gehören textuelle und nicht textuelle Informationen, Dokumente und Formulare zum Herunterladen und beidseitige Interaktion wie z. B. die Bearbeitung digitaler Formulare und die Durchführung von Authentifizierungs- und Zahlungsprozessen.“ (EU Richtlinie 2016/2102,19)

Die Richtlinie betrifft sowohl die Lernplattform als auch die Inhalte. Die ‚Lernplattform‘ wird als Website gewertet. ‚Inhalte‘ sind die Dinge, die eine Organisation und ihre Benutzer der Plattform hinzufügen.

- Ab 23.09.2019 für Webseiten, die nach dem 23.09.2018 veröffentlicht wurden.

- Ab 23.09.2020 für alle Webseiten.

- Ab 23.06.2021 für mobile Anwendungen.

WCAG 2.1

- Web Content Accessibility Guidelines

- Die WCAG 2.1 ist der international anerkannte Standard, auf dessen Grundlage das Web von Barrieren befreit wird.

- Sprache: deutsche Übersetzung

- Version vom: Juni 2022

EN 301 549

- Anforderungen an die Barrierefreiheit von IKT-Produkten und -Dienstleistungen bei der Beschaffung durch öffentliche Stellen.

- Der Standard EN 301 549 überführt die WCAG 2.0 in eine Norm der Europäischen Union.

- Sprache: nur englisch

- Version vom: März 2021

EU Richtlinie 2016/2102

- Richtlinie über den barrierefreien Zugang zu Websites und mobilen Anwendungen öffentlicher Stellen.

- Die Europäische Richtlinie 2016/2102 macht die Europäische Norm EN 301 549 für öffentliche Stellen seit September 2020 verbindlich.

- Sprache: nur deutsch

- Version vom: Oktober 2016

BITV 2.0

- Verordnung zur Schaffung barrierefreier Informationstechnik nach dem Behindertengleichstellungsgesetz.

- Die Verordnung BITV 2.0 konvertiert die Europäische Richtlinie 2016/2102 und damit EN 301 549 und die WCAG 2.0 in deutsches Recht.

- Sprache: nur deutsch

- Version vom: Mai 2019

BIK BITV-Test Prüfschritte

- Verzeichnis der Prüfschritte.

- Der BIK BITV-Test ist ein Verfahren zur umfassenden und zuverlässigen Prüfung der Barrierefreiheit von Websites und Webanwendungen auf Basis der BITV 2.0 / EN 301 549.

- Sprache: nur deutsch

- Version vom: Februar 2022

2.4. Übersicht verschiedener assistiver Technologien

Assistive Technologien sind Hilfsmittel, die Menschen mit Beeinträchtigungen ermöglichen, am Alltag teilzuhaben. Beispiele für traditionelle assistive Technologien sind Rollstühle, Gehhilfen oder Hörgeräte. In der digitalen Barrierefreiheit fallen bestimmte Hard- und Software unter die assistiven Technologien. Beispiele hierfür sind eine Braillezeile für die dynamische Ausgabe von ertastbarer Punktschrift oder ein Screenreader für die Sprachausgabe von Bildschirminhalten. Viele assistive Technologien verbinden sich mit den Funktionen und Informationen, die auf einen Computer oder Smartphone bereitgestellt werden.

Sie benutzen dafür standardisierte Schnittstellen zu Betriebssystem und Anwendungsprogrammen und sie funktionieren nur, wenn solche Standardisierungen eingehalten werden:

- Webbasierte Systeme wie Lernplattformen müssen valides HTML verwenden.

- Die Programmfunktionen müssen durch assistive Technologie technisch "abgreifbar" sein.

- Seitenstrukturen müssen semantisch korrekt und in sich konsistent aufgebaut sein.

- Dozentinnen und Dozenten müssen Inhalte mit den korrekten Methoden formatieren und gestalten.

Screenreader

Beschreibung

Ein Screenreader ist ein Bildschirmleseprogramm. Diese unterstützen sowohl Menschen mit Sehbehinderungen als auch Menschen mit Legasthenie oder ADHS. Sie funktionieren auf Computern, Tablets und Mobiltelefonen. Screenreader lesen mit einer elektronisch erzeugten Stimme diejenigen Bildschirminhalte vor, die als Text oder Interaktion vorliegen oder geben ihn auf einer Braillezeile in Punktschrift aus. Sie haben ein Vokabular von Interaktionen und Strukturen und interpretieren Seiten entsprechend.

Verbreitete Screenreader sind:

- JAWS: Marktführer für Windows-Systeme, komfortabel, aber teuer.

- NVDA: Kostenloser Open-Source-Screenreader für Windows.

- Narrator: Einfacher Screenreader, kommt automatisch mit Windows.

- VoiceOver: In allen Apple-Geräten integrierter Screenreader.

- TalkBack: Ein in allen Android-Geräten enthaltener Screenreader.

- ORCA: Kostenloser Screenreader für alle Linux-Distributionen.

Tipps

Tipps

- Screenreader ermöglichen es, mit besonderen Tastaturkommandos schneller durch Texte zu navigieren.

- Beispielsweise lassen sich gezielt Überschriften anspringen. Damit kann man sich schnell einen Überblick über die Seite verschaffen. Schreiben Sie deswegen immer aussagekräftige Überschriften und halten Sie eine logische Überschriftenstruktur ein.

- Stellen Sie für alle Teile des Dokuments die korrekte Sprache für die Rechtschreibprüfung ein. Die eingestellte Sprache legt fest, mit welcher Aussprache der Screenreader vorliest. Sie verhindern also, dass Ihr Text im Screenreader mit einer sinnentstellenden Aussprache vorgelesen wird.

- Führen Sie die Rechtschreibprüfung durch, beheben Sie wirklich alle Fehler. Screenreader sagen Fehler an. Das nervt, nimmt die Aufmerksamkeit aus der Fachlichkeit und kostet unnötig Zeit.

Braillezeile

Beschreibung

Abb. 2

Eine Computerbraillezeile ist ein elektronisches Gerät, das die Inhalte eines Computerbildschirms in ertastbare Blindenschrift umwandelt. Eine typische Braillezeile kann 40 oder 80 Zeichen gleichzeitig darstellen. Kürzere sind 20 oder sogar nur 12 Zeichen lang. Sie werden gemeinsam mit einem Screenreader genutzt, welcher die Ausgabe wahlweise über Lautsprecher und eine Computerstimme oder eben über Braille steuert.

Braillezeilen können Vollschrift und Kurzschrift darstellen.

- Vollschrift überträgt jedes Schwarzschriftzeichen in ein eigenes Braillezeichen.

- Kurzschrift fasst bestimmte Buchstabenfolgen wie "sch" zu einem einzigen Braillezeichen zusammen. Kurzschrift nimmt nur einen Bruchteil des Platzes ein.

Tipps

Tipps

- Menschen, die Braillezeilen nutzen, geraten durcheinander, wenn in einem Text mehrere Leerzeilen aufeinander folgen. Sie verlieren den Faden und suchen nach dem Anfang der nächsten Zeile.

- Deswegen erzeugen Sie Abstände zwischen Textabsätzen nicht über leere Zeilen, sondern über Abstandsformatierungen.

Tastatur

Beschreibung

Menschen mit motorischen Beeinträchtigungen können keine Maus nutzen. Sie müssen Plattform und Inhalt ohne Maus nur mittels der Tastatur bedienen können.

Anforderungen an Tastaturbedienbarkeit

- Der sogenannte Fokus liegt auf dem gerade aktiven Element, das mit der Tastatur angesteuert wurde.

- Alle mit der Maus anklickbaren Elemente kann man auch über die Tastatur auslösen.

- Alle interaktiven Elemente sind auch bedienbar.

- Die Reihenfolge, in der interaktive Elemente angesprungen werden, ist sinnvoll aufgebaut.

Funktionen der Tasten

Dabei haben Tasten typischerweise die folgende Funktion:

- Tabulator-Taste ↹ bewegt den Fokus "ein interaktives Element weiter".

- Hochstelltaste ⇧ +Tabulatortaste ↹ bringen den Fokus ein interaktives Element zurück.

- In Formularen springen Tabulator-Taste ↹ von Auswahl zu Auswahl bzw. aktiviertem Element zu aktiviertem Element. Um nicht-aktivierte Optionen zu erreichen, nutzen Sie die Pfeiltasten.

- Enter-Taste ⏎ löst ein interaktives Element aus: drückt den Button, wählt einen Eintrag im Dropdown.

- Rechte Pfeiltasten → klappen Bäume auf.

- Linke Pfeiltasten ← klappen Bäume ein.

- Pfeile hoch ↑ und runter ↓ laufen in Bäumen auf und ab oder alle Optionen in Formularen.

- Die Leertaste hat bei bestimmten Objekten eine Auslösefunktion, ähnlich der Enter-Taste: Sie aktiviert oder deaktiviert beispielsweise Checkboxen.

Spracherkennungssoftware

Beschreibung

Spracherkennungssoftware interpretiert gesprochene Sprache. Typischerweise wird die Spracherkennung auf eine Person trainiert: Die Aussprache dieser Person wird vom System erlernt. Mit einer Spracherkennung können Sie den Computer über die eigene Stimme bedienen. Sie können dem Computer auch Texte diktieren, die dann nicht mehr über die Tastatur eingetippt werden müssen.

- "Dragon Naturally Speaking" ist ein kommerzielles, lokal installiertes Spracherkennungsprogramm.

- "VOSK Models" sind ein Spracherkennungssystem, welches zum Beispiel der kostenlose Untertitel-Editor "Subtitle Edit" bei der Videountertitelung nutzt.

- Zur Positionierung eines Mauszeigers per Sprachsteuerung verwenden manche Programme zur Hilfe ein "Mausraster", das den Bildschirm in nummerierte Bereiche unterteilt, die man per Nummernnennung auswählen kann.

Tipps

Tipps

- Inhalte, die mit Drag & Drop bedient werden lassen sich regelmäßig nicht über die Spracherkennungssoftware bedienen. Vermeiden Sie Fragentypen, die nur per Drag & Drop bedient werden können.

- Bedienelemente sollten sich über Aussprechen der sichtbaren Beschriftung aktivieren lassen.

Spracherkennung mit Künstlicher Intelligenz

- Es gibt auch Spracherkennungsdienste, die nicht angelernt werden müssen. Die meisten dieser Systeme verwenden eine online verfügbare, vortrainierte Künstliche Intelligenz. Die eigene Sprache muss dafür über das Internet an den Dienst übermittelt werden, wird dort erkannt und das Ergebnis zurück geliefert.

- Spracherkennung wird auch genutzt, um automatische Untertitel bei Videos oder Videokonferenzsystemen zu erstellen.

Vergrößerungssoftware

Beschreibung

Abb. 3

Vergrößerungssoftware vergrößert und verbessert die Anzeige eines Bildschirmausschnitts. Oftmals sind zusätzlich Kontraste und Farben änderbar. Vergrößerungssoftware wird von Menschen mit starker Sehbeeinträchtigung benutzt, um trotz ihrer Einschränkung visuell arbeiten zu können.

- Oft kommen Betriebssysteme direkt mit Vergrößerungssoftware: Magnifier für Windows oder gnome-mag für Linux

- Beispiel für ein kommerzielles Produkt mit größerem Funktionsumfang ist ZoomText für Windows-Systeme.

Tipps

Tipps

- Menschen, die Vergrößerungssoftware nutzen, sehen immer nur einen kleinen Ausschnitt, manchmal weniger als ein Wort.

- Es fällt ihnen schwer, Bereiche zu finden, die weit außerhalb des gerade sichtbaren Bildausschnitts liegen.

- Inhalte, die irgendwo auf der Seite aufpoppen, werden verpasst.

- Menschen mit einem geringen Sehrest können oft Tooltips und andere Inhalte, welche "on hover" ausgelöst werden, nicht wahrnehmen: Der Tooltip flutscht weg. Blenden Sie bitte Inhalte immer nur "on click" ein.

3. Für Autor*innen

In diesem Kapitel erfahren Sie, wie sich digitale Barrieren frühzeitig erkennen und vermeiden lassen. Durch verschiedene Methoden und Werkzeuge wie WAVE, die Bedienung ohne Maus, und Screenreader-Tests können Barrieren identifiziert und behoben werden, bevor sie Nutzenden Probleme bereiten.

Ein zentraler Bestandteil dieses Kapitels sind praxisnahe Checklisten für die Erstellung barrierefreier Dokumente und Medien. Sie erhalten konkrete Anleitungen zur Gestaltung von Word-Dokumenten, PowerPoint-Präsentationen und PDFs, sodass diese für alle Menschen, unabhängig von ihren individuellen Bedürfnissen, zugänglich sind. Darüber hinaus werden spezielle Anforderungen für barrierefreie Formulare erläutert.

Neben Textdokumenten spielen auch barrierefreie Medien eine wichtige Rolle. In einer weiteren Checkliste finden Sie Richtlinien zur Erstellung und Optimierung von Bild-, Audio- und Videodateien. Zudem wird erklärt, wie Sie in Moodle Videountertitel einfügen können, um audiovisuelle Inhalte für alle nutzbar zu machen.

Abschließend wird im Bereich "Checkliste Editor" darauf eingegangen, wie Seiten sinnvoll strukturiert werden sollten, um eine möglichst zugängliche und benutzerfreundliche Darstellung zu gewährleisten.

Dieses Kapitel bietet Ihnen praxisnahe Hilfestellungen, um digitale Inhalte barrierefrei zu gestalten und so eine inklusive digitale Lernumgebung zu schaffen.

3.1. Barrieren frühzeitig erkennen

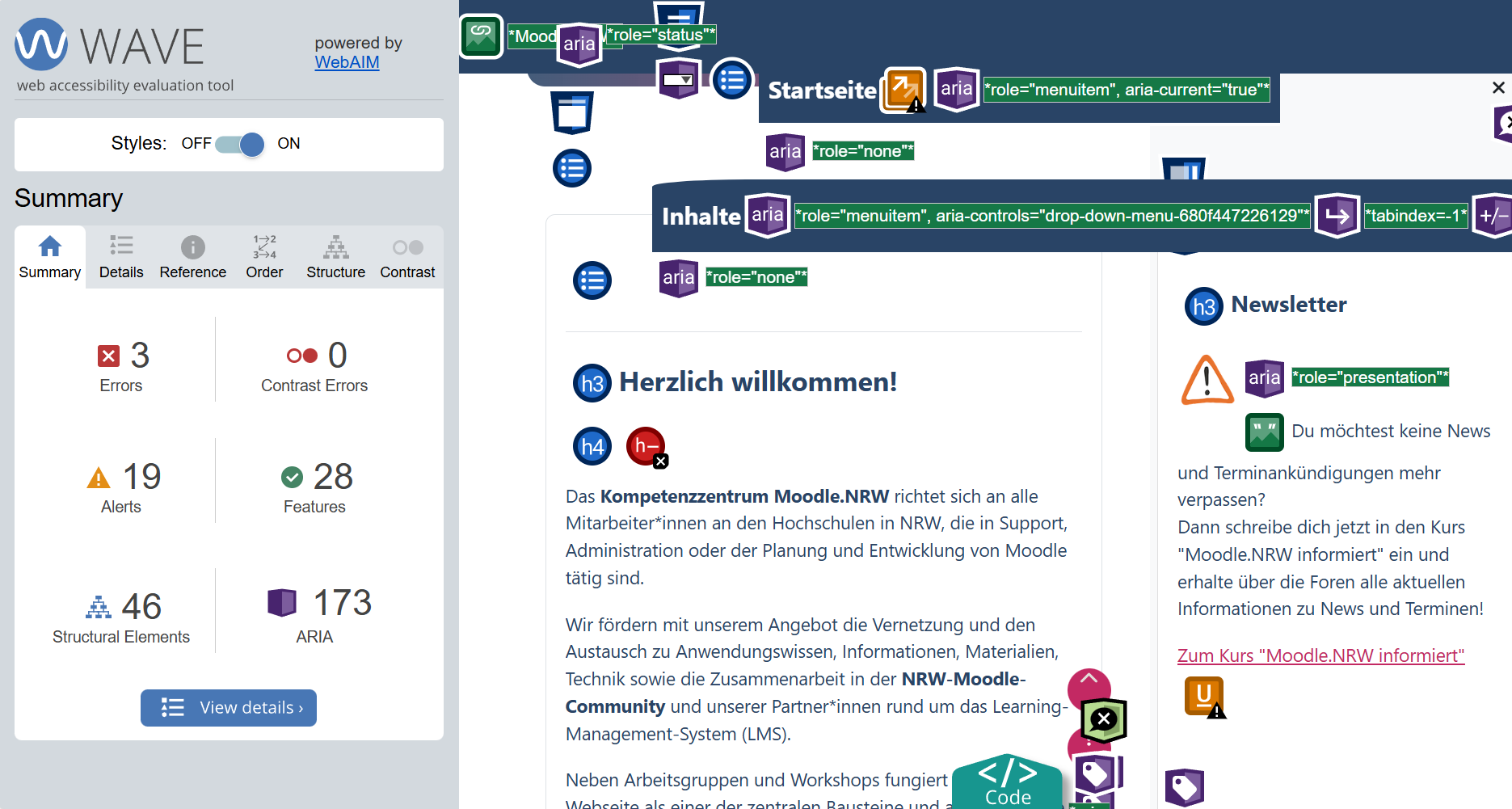

Webseiten mit WAVE automatisiert testen und untersuchen

- WAVE ist eine kostenlose Browser-Erweiterung, mit der Sie eine Seite automatisiert auf bestimmte Barrieren prüfen können. Link zur WAVE Erweiterung

- Die Analyse umfasst nicht alle BITV-Prüfschritte, sondern nur die automatisch ausführbaren. Aber das ist oftmals schon eine große Hilfe.

WAVE meldet beispielsweise die folgenden Hinweise:

- Errors: Verstöße gegen die WCAG bzw. gegen BITV-Prüfschritte.

- Contrast Errors: Kontrastfehler werden separat markiert.

- Alerts: Warnungen, die auf schwere Benutzungsprobleme im Sinne der BITV/WCAG hinweisen, aber die Funktionalität nicht beeinträchtigen (zum Beispiel zu kleine Schrift).

- Features, Structural Elements, ARIA: Hinweise auf vorhandene Barrierefreiheitsfunktionen, die manuell überprüft werden müssten (zum Beispiel vorhandene Alternativtexte für Bilder, deren Sinn das Tool nicht selbst prüfen kann).

Abb. 4

Untersuchung mit WAVE

WAVE blendet in eine Webseite Symbole ein, die Ihnen Informationen zur Barrierefreiheit an den entsprechenden Stellen der Seite liefern. Eine Zusammenfassung am Seitenrand listet Ihnen dann Details zu den Informationen und eventuellen Fehlern auf.

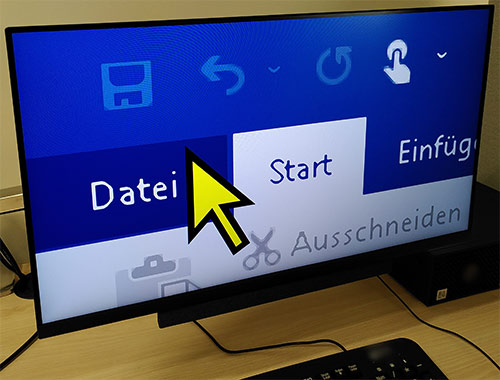

Seite nur mittels Tastatur bedienen

Anforderung

Der BITV-Test fordert in Prüfschritt 9.2.1.1, dass die Lernplattform und der Inhalt auch ohne Maus benutzbar ist. BITV-Prüfschritt 9.2.4.7 fordert, dass der Fokus klar hervorgehoben ist. In dieser Toolbox finden Sie im Kapitel 2.4 weitere allgemeine Informationen zum Thema "Assistive Technologie".

Woran erkennen Sie Fehler?

- Der Fokus muss zu jeder Zeit gut und deutlich hervorgehoben sein. Dies fordert der BITV-Prüfschritt 9.2.4.7.

- Alle mit der Maus anklickbaren Elemente kann man auch über die Tastatur auslösen.

- Alle interaktiven Elemente sind auch bedienbar.

- Die Reihenfolge, in der interaktive Elemente angesprungen werden, ist sinnvoll aufgebaut.

Anleitung zum Testen mit der Tastatur

Mit der folgenden Anleitung können Sie Ihre Inhalte und Ihre Plattform auf Einhaltung dieser Anforderung prüfen.

Vom Browser zum Hauptmenü

- Öffnen Sie die zu untersuchende Seite.

- Legen Sie den Fokus (Cursor) in die Adresszeile des Browser-Tabs Ihrer Moodle Installation.

- Legen Sie die Maus beiseite.

- Drücken Sie die Tabulator-Taste ↹ und tabben Sie durch die Anwendung.

- Der Fokus bewegt sich in einer sinnvollen und erwartbaren Reihenfolge von interaktivem Element zu interaktivem Element.

- Tabben Sie bis Sie das Hauptmenü erreichen.

Vom Hauptmenü in den Content

- Ihr Fokus liegt auf einem Eintrag im Hauptmenü.

- Klicken Sie die Enter-Taste ⏎.

- Moodle öffnet ein Kontextmenü und setzt den Fokus auf den ersten Eintrag im Kontextmenü.

- Klicken Sie die Enter-Taste ⏎.

- Moodle öffnet den gewünschten Bereich im Hauptfenster.

- Der Fokus liegt auf der Überschrift des Bereichs.

Fragen beantworten

- Öffnen Sie die Frage im Lerninhalt, in der Umfrage oder im Test.

- Legen Sie den Fokus (Cursor) auf die Überschrift des Objekts.

- Drücken Sie die Tabulator-Taste ↹ oder die Pfeiltasten → oder ←, um durch die Seite bis zur richtigen Antwortoption zu navigieren.

- Klicken Sie die Leertaste zur Auswahl der Antwortoption.

- Tabben Sie zur nächsten Frage.

Drag & Drop lässt sich so nicht bedienen. Es gibt dafür in Moodle noch kein barrierefreies Bedienkonzept.

Drag & Drop lässt sich so nicht bedienen. Es gibt dafür in Moodle noch kein barrierefreies Bedienkonzept.

Liste der Funktionen der Tasten

- Tabulator-Taste ↹ bewegt den Fokus "ein interaktives Element weiter".

- Hochstelltaste ⇧ + Tabulatortaste ↹ bringen den Fokus ein interaktives Element zurück.

- In Formularen springen Tabulator-Taste ↹ von Auswahl zu Auswahl bzw. aktiviertem Element zu aktiviertem Element. Um nicht-aktivierte Optionen zu erreichen, nutzen Sie die Pfeiltasten.

- Enter-Taste ⏎ löst ein interaktives Element aus: drückt den Button, wählt einen Eintrag im Dropdown.

- Rechte Pfeiltasten → klappen Bäume auf.

- Linke Pfeiltasten ← klappen Bäume ein.

- Pfeile hoch ↑ und runter ↓ laufen in Bäumen auf und ab oder durch alle Optionen in Formularen.

- Die Leertaste hat bei bestimmten Objekten eine Auslösefunktion, ähnlich der Enter-Taste: Sie aktiviert oder deaktiviert beispielsweise Checkboxen.

Screenreader zum Testen nutzen

Einfache Screenreader nur zum Testen

Screenreader ermitteln Textinformationen, die auf einem Bildschirm gezeigt werden und geben sie als:

- synthetische Sprachausgabe über den Lautsprecher oder

- ertastbaren Text auf der Braillezeile des Computers aus.

In diesem Abschnitt geht es nur um die Nutzung des Screenreaders Ihres Betriebssystems, um Barrieren in Ihrem Content aufzuspüren. Betroffene Menschen mit Sehbehinderungen nutzen oft andere Screenreader, die komfortabler und leistungsfähiger sind. In dieser Toolbox im Kapitel 2.4 finden Sie auch allgemeine Informationen zum Thema "Screenreader".

Windows Narrator bedienen

Steuern Sie Ihren eingebauten Windows Narrator über folgende Tastenkombinationen:

- Starten: Windows-Taste ⊞ + Strg + Enter ⏎

- Beenden: Nochmal Windows-Taste ⊞ + Strg + Enter ⏎

Haben Sie den Narrator gestartet, helfen Ihnen unter anderem folgende Tastenkombinationen:

- Vorwärts durch interaktive Elemente springen: Tabulator-Taste ↹

- Rückwärts durch interaktive Elemente springen: Hochstelltaste ⇧ + Tabulatortaste ↹

- Aktion durchführen: z. B. Link aktivieren, Schalter klicken per Enter-Taste ⏎, teils auch Leertaste

- Scan-Modus ein- und ausschalten: CapsLock ⇩ + Leertaste

- Im eingeschalteten Scanmodus nächste Überschrift: h

Sie haben schon einen eingebauten Screenreader!

Sie haben schon einen eingebauten Screenreader!

Alle heute üblichen Betriebssysteme haben einen Screenreader integriert, beispielsweise:

- VoiceOver (Apple-Produkte)

- Narrator (Windows)

- ORCA (Linux)

- Talkback (Android)

Mit einem Screenreader und seinen Steuerungsfunktionen können Sie visuelle Informationen auf Barrierefreiheit prüfen.

Woran erkennen Sie Fehler?

- Die Aussprache des Screenreaders wechselt nicht mit der Sprache des Texts.

- Die sichtbare Reihenfolge des Textes auf dem Bildschirm wird nicht eingehalten.

- Teile des sichtbaren Textes werden nicht vorgelesen.

- Der Zustand von umschaltbaren Elementen wird nicht vorgelesen: Checkboxen, Radiobuttons, Akkordeons.

- Trotz aktiviertem Scanmodus lassen sich Überschriften nicht mit der Tastatur anspringen.

3.2. Checklisten Office & PDF

Barrierefreie Word Dokumente und einfache PDFs

Diese Checkliste bezieht sich auf die Microsoft-Office-Version 2019 und Microsoft 365.

Texte schreiben

Texte schreiben

- Schreiben Sie kurze Sätze. Vermeiden Sie lange oder verschachtelte Sätze.

- Wechseln Sie Absätze nur mit einer einzigen Leerzeile. Für Menschen, die Braillezeilen (Computer-Ausgabegerät für blinde Menschen) nutzen, sind mehrere Leerzeilen sehr störend. Erzeugen Sie Abstände durch Absatzformate.

- Nutzen Sie einen einzelnen Tabulatorschritt um Lücken im Text zu erzeugen, und setzen Sie eine Tabulatorposition, um die Größe der Lücke festzulegen. Verwenden Sie keine Reihe von wiederholten Leerzeichen. Eine Anleitung zur Erstellung barrierefreier Formulare finden Sie weiter unten in diesem Kapitel.

Texte formatieren

Texte formatieren

- Screenreader erkennen fett oder groß gesetzten Text nicht als Überschrift. Nutzen Sie deshalb immer Formatvorlagen, um Überschriften auszuzeichnen. Screenreader ermöglichen ein schnelles Springen durch solche Überschriftenformate.

- Richten Sie den gesamten Text linksbündig aus. Die unterschiedlichen Zeilenlängen bieten eine bessere Orientierung als der Blocksatz.

- Vermeiden Sie rechtsbündige Texte: Menschen mit verminderter Sehkraft vergrößern den Bildschirminhalt mittels Zoom oder Lupenfunktion und finden nicht-linksbündig platzierte Inhalte nicht.

- Verzichten Sie auf die automatische Silbentrennung, weil sie bei bestimmten Beeinträchtigungen den Lesefluss durch die Pause im Wort stört.

- Achten Sie auf eine gute Unterscheidbarkeit von Farben und ausreichende Kontraste. Die Barrierefreiheitsprüfung von Word unterstützt Sie dabei.

- Setzen Sie Farbe nicht als einziges Mittel einer Information ein. Informationen müssen auch ohne Farbe auf schwarz-weißen E-Book-Readern oder für Menschen mit Farbfehlsichtigkeiten funktionieren.

Alternativtexte für Bilder formulieren

Alternativtexte für Bilder formulieren

Bedeutungstragende Bilder, Grafiken oder Fotos benötigen einen Alternativtext. Sofern Bilder, Grafiken oder Fotos nur dekorativ sind, setzen Sie einen Leerschritt in den Alternativtext, um sie als "nur dekorativ" zu markieren. Tipps zum Schreiben von Alternativtexten zu Bildern finden Sie im Kapitel 3.3 in der Toolbox.

Tabellen in Word korrekt verwenden

Tabellen in Word korrekt verwenden

Verwenden Sie Tabellen nur für geradlinige, tabellarische Listen, nicht für Gestaltung oder Seitendesign. Nie mit Tabellen layouten, nie!

- Alle Zeilen haben gleich viele Spalten. Alle Spalten haben gleich viele Zeilen.

- Niemals eine Tabelle in eine Tabelle einbinden. Screenreader funktionieren ansonsten eingeschränkt und geben unverständliche oder sinnlose Wörter aus.

- Zeichnen Sie Tabellenüberschriften als "Kopfzeile" aus.

- Falls erste Spalte beschreibende Begriffe für die daneben liegenden Inhalte enthält (Zeilenbeschriftung), setzen Sie die Eigenschaft „Erste Spalte“: Wählen Sie im Word-Menü Tabellentools | Entwurf | Erste Spalte.

- Sehr lange Tabellen erstrecken sich über mehr als eine Seite. In solchen Fällen sollten die Kopfzeilen bzw. Tabellenüberschriften wiederholt werden, damit sie über einen Seitenwechsel hinaus nochmals angezeigt werden.

- Achten Sie darauf, dass Seitenwechsel nur zwischen Tabellenzeilen erfolgen und nicht innerhalb einer mehrzeiligen Tabellenzelle.

Word-Metadaten eintragen

Word-Metadaten eintragen

- Wichtig: Vergeben Sie einen Dokumenttitel. Der Dokumententitel wird vom Screenreader statt des oft kryptischen Dateinamens vorgelesen.

- Es ist hilfreich, wenn für Dokumente eine Dokumentbeschreibung hinterlegt wird.

- Auch weitere Angaben wie Autorin usw. sind hilfreich.

Eingebaute Überprüfung auf Barrierefreiheit nutzen

Eingebaute Überprüfung auf Barrierefreiheit nutzen

Nutzen Sie die Rechtschreib- und Barrierefreiheitsprüfung. Sie finden beides im Menü "Überprüfen".

- Stellen Sie für alle Teile des Dokuments die korrekte Sprache für die Rechtschreibprüfung ein. Die Sprache und Rechtschreibprüfung sind für das Vorlesen durch Screenreader mit korrekter Aussprache entscheidend.

- Korrigieren Sie den Text vollständig. Führen Sie eine Rechtschreibprüfung durch. Beheben Sie alle, wirklich alle Fehler. Screenreader sagen an, wenn ein Fehler vorliegt. Das belastet sehr.

- Überprüfen Sie die Barrierefreiheit. Nutzen Sie das Menü: "Überprüfen | Barrierefreiheit". Sichten Sie alle Warnungen und Fehler. Korrigieren Sie alle Fehler.

Vielleicht noch als PDF exportieren

Vielleicht noch als PDF exportieren

Verwenden Sie für den PDF-Export ausschließlich den Word-Speichern-Dialog.

- Öffnen Sie im Menü Datei den Punkt "Speichern unter ..." aus.

- Wählen Sie als Dateityp "PDF" aus.

- Öffnen Sie die Speichern-Optionen (Schalter "Optionen") und setzen Sie dort die folgenden Häkchen im Abschnitt "Nicht druckbare Informationen einschließen":

- Textmarken erstellen mit Hilfe von Überschriften (nur möglich, wenn Überschriften-Formatvorlagen verwendet wurden)

- Dokumenteigenschaften

- Dokumentstrukturtags für Barrierefreiheit

Word for Mac:

- Auswahl "Optimal für elektronische Verteilung und Barrierefreiheit (verwendet den Microsoft-Online-Dienst)"

Barrierefreie Powerpoint Präsentationen

Konzepte mit Auswirkungen auf die Barrierefreiheit

Diese Checkliste bezieht sich auf die Microsoft-Office-Version 2019 und Microsoft 365.

Hierarchie von Vorlagen und Layouts

In PowerPoint Folien gibt es ein hierarchisches Zusammenspiel von Vorlagen und Layouts:

- Designvorlagen werden typischerweise beim Anlegen einer Präsentation ausgewählt. Eine Designvorlage lässt sich aber auch nachträglich wechseln. Designvorlagen enthalten mehrere Folienmaster.

- Folienmaster enthalten Vorgaben für spezifische Folienlayouts. In den Folienmastern nehmen Sie Einstellungen vor, die sich gleichzeitig auf alle Folien der Präsentation auswirken oder nur Folien eines bestimmten Layouts ändern.

- Folienlayouts sind die Grundlage für individuelle Einzelfolien der Präsentation. Jede Folie basiert auf einem bestimmten Folienlayout, wie zum Beispiel "Titelfolie", "Titel und Inhalt", "Zwei Inhalte" usw.

Optische Anordnung ≠ verankerte Reihenfolge

Das Arrangement von Objekten wie Textfeldern, Abbildungen, SmartArts usw. auf einer Folie wirkt sich auf die Verständlichkeit des Inhalts aus. Die optische Darstellung entspricht nicht der im Dokument verankerten Reihenfolge der Objekte. Unabhängig von der optischen Anordnung speichert PowerPoint die Objekte einer Folie in der Reihenfolge ab, in der wir sie chronologisch angelegt haben. Diese Reihenfolge nutzen Screenreader zum Vorlesen von Folieninhalten. Oft entspricht sie aber nicht der inhaltlichen Logik der Folie, wenn wir Objekte mit der Maus am Bildschirm neu anordnen.

- Prüfen und korrigieren Sie die Reihenfolge in PowerPoint in der Start-Leiste unter der Kategorie "Zeichnen" mit der Funktion "Anordnen | Auswahlbereich…".

- Ihnen wird dann die Objektreihenfolge der Folie angezeigt. Ziehen Sie die Objekte mit der Maus in eine Reihenfolge, die dem Inhalt logisch entspricht. Das erste Objekt liegt in dieser Darstellung immer ganz unten in der Liste, das letzte Objekt ganz oben.

Bei Word for Mac muss die Reihenfolge genau umgekehrt sein: Titel ganz unten, bis zur Fußzeile bzw. zum letzten Element ganz oben

Bei Word for Mac muss die Reihenfolge genau umgekehrt sein: Titel ganz unten, bis zur Fußzeile bzw. zum letzten Element ganz oben

Barrierefreie Inhalte produzieren

- Benutzen Sie in Folien einen Seitenaufbau, der Menschen intuitiv und logisch durch den Inhalt leitet. Halten Sie an dem gewählten Seitenlayout fest, das unterstützt die Nachvollziehbarkeit.

- Verwenden Sie kurze Schlagworte oder Phrasen in Folien. Vermeiden Sie lange Texte zum Mitlesen. Vermerken Sie längere Textabschnitte im Notizenbereich der Folien.

- Beachten Sie die üblichen Regeln zum Erstellen barrierefreier Texte, wie sie auch in dieser Toolbox unter barrierefreie Word-Dokumente beschrieben sind.

- Farben dürfen nicht das einzige Unterscheidungsmerkmal in Informationen sein. Achten Sie auf ausreichende Kontraste und eine gute Unterscheidbarkeit von Farben, ggf. ergänzt durch Muster wie Schraffuren.

Welche Dateiform geben Sie weiter?

Abhängig davon, ob Sie Ihre Präsentation lediglich live halten oder ob Sie sie auch als Datei weitergeben, gibt es verschiedene Vorgehensweisen. Zum Beispiel:

Sie geben keine Datei weiter?

Dann müssen Sie bestimmte Kriterien digitaler Barrierefreiheit nicht einhalten, zum Beispiel Alternativtexte bei Bildern (Sie beschreiben die Bilder während des Vortrags) oder die im Dokument verankerte Reihenfolge von Objekten, die von Vorleseprogrammen (Screenreadern) verwendet wird.

Sie geben die PowerPoint-Datei weiter?

Sie müssen alle Kriterien für barrierefreie Dateien berücksichtigen. Dies sind im Wesentlichen die Dinge, die in dieser Toolbox unter Barrierefreie Word-Dokumente beschrieben sind. Dazu müssen Sie aber auch spezielle Dinge beachten, z. B. die korrekte Reihenfolge von Objekten in den Folien.

Sie geben die Präsentation als exportierte PDF-Datei weiter?

Hier gibt es zwei unterschiedliche Konzepte:

Sie speichern die Präsentation als PDF-Datei:

Sie speichern die Präsentation als PDF-Datei:

Dann müssen Sie schon in PowerPoint alle Kriterien für barrierefreie Dateien berücksichtigen und im Anschluss die gespeicherte PDF-Version noch mit einer Software wie Adobe Acrobat barrierefrei machen, siehe z. B. Barrierefreie Word-Dokumente in dieser Toolbox.

Sie exportieren Ihre Folien als Bilddateien und importieren diese in ein Textdokument, aus dem Sie erst dann eine PDF-Datei erstellen:

Sie exportieren Ihre Folien als Bilddateien und importieren diese in ein Textdokument, aus dem Sie erst dann eine PDF-Datei erstellen:

Dann müssen Sie in PowerPoint nicht alle Kriterien digitaler Barrierefreiheit einhalten, müssen aber im Textdokument, in das Sie die Abbildungen importieren, ausführliche Beschreibungen der Folien liefern. Falls Sie Foliennotizen in PowerPoint verwendet haben, können diese als Grundlage für die Abbildungsbeschreibungen dienen. Die Vorgehensweise zum Erstellen dieser PDF-Datei ist ansonsten identisch mit den Beschreibungen zu barrierefreien Word-Dokumenten in dieser Toolbox.

Barrierefreie, interaktive PDF-Formulare

Diese Checkliste bezieht sich auf Adobe Acrobat Pro/DC (Windows-Version 2020)

Formularfelder erstellen

Formularfelder erstellen

Ihnen liegt ein barrierefreies PDF-Dokument vor. Ihr Ziel ist nun aber, ein interaktives PDF, ein ausfüllbares Formular zu erstellen. Dafür müssen Sie zunächst Formularfelder einfügen:

- Fügen Sie mit dem Werkzeug „Formular vorbereiten“ dem PDF-Dokument Formularfelder hinzu.

- Prüfen Sie automatisiert eingefügte Felder. Korrigieren Sie diese Felder ggfs.: Benennen Sie um oder entfernen Sie Felder.

- Bearbeiten Sie die Feldeigenschaften. Prüfen Sie die Tab-Reihenfolge und korrigieren Sie ggfs. die Reihenfolge.

- Machen Sie sachdienliche Angaben in "Quickinfo", der Screenreader liest diese Angaben vor.

- Nehmen Sie im Optionsfeld-Gruppen bei identischer Namens-Benennung plausible, individuelle Optionsfeldauswahl-Benennung vor.

Was tun bei Feldern mit identischen Eingaben? Wenn Sie Felder nutzen möchten, deren Inhalte automatisch in andere Felder übernommen werden sollen, dann benennen Sie diese identisch.

- Vorteil: Technik funktioniert oft auch in anderen Programmen als dem Adobe Acrobat und dem Acrobat Reader.

- Nachteil: User navigieren auch durch die doppelten Felder, die bereits automatisch gefüllt sind, und wissen ggf. nicht, dass Änderungen auch das vorherige, identisch benannte Feld wieder verändern.

Achtung „Fehlerkollisionen“!

Achtung „Fehlerkollisionen“!

Es kann sein, dass Acrobat meldet: „Formularfelder mit Tags - fehlgeschlagen“. Der Versuch, das Problem mit den Tags zu lösen, kann nach hinten losgehen. Es gibt ein Werkzeug „Barrierefreiheit | Formularfelder automatisch taggen“, welches eigentlich das Problem beheben sollte.

Aber die Anwendung des Werkzeugs hat unerwünschte Nebenfolgen: Es behebt den Tags-Fehler, löscht aber alle Informationen, die Word beim Speichern als PDF mitgegeben hat:

- Alternativtexte gehen verloren

- Auszeichnung der Überschriften mit Formatvorlagen geht verloren

Die neu gesetzten Tags sind teils unbrauchbar. Die Barrierefreiheitsprüfung meldet neue Fehler. Für eine Person ohne Spezialwissen sind diese Probleme kaum behebbar.

Die neu gesetzten Tags sind teils unbrauchbar. Die Barrierefreiheitsprüfung meldet neue Fehler. Für eine Person ohne Spezialwissen sind diese Probleme kaum behebbar.

Fehlende Formular-Tags sind das kleinere Übel. Tests zeigen, dass diese Formulare trotzdem im Screenreader gut funktionieren. Nehmen Sie also fehlende Formularfeld-Tags einfach hin. Es ist nicht ratsam, die Aktion „Formularfelder erkennen“ auszuführen. Bearbeiten Sie besser die Formularfelder und -optionen separat mit dem Werkzeug „Formular vorbereiten“, siehe oben. Führen Sie keinesfalls die Aktion „Text mithilfe von OCR erkennen“ aus. Diese Funktion arbeitet nicht zuverlässig und zerstört Teile unseres Dokuments. (Getestet bis Version 2020)

Barrierefrei machen

Barrierefrei machen

Es ist notwendig oder ratsam, folgende Aktionen auszuführen:

- Prüfen und ergänzen Sie die Dokumentbeschreibung: Mindestens der Dokumententitel muss enthalten sein. Er sollte aus dem Worddokument übernommen worden sein. Ergänzen Sie optional Thema oder Verfasserin.

- Wählen Sie Optionen für das Öffnen des Formulars.

- Legen Sie die Eigenschaft für Tab-Reihenfolge fest.

- Wählen Sie eine Lesesprache.

- Taggen Sie das Dokument.

- Geben Sie Alternativtexte ein.

Bitte führen Sie NICHT alle Aktionen in "Werkzeuge | Aktionsassistent | Barrierefrei machen" aus.

Bitte führen Sie NICHT alle Aktionen in "Werkzeuge | Aktionsassistent | Barrierefrei machen" aus.

Es ist nicht ratsam die Aktion „Formularfelder erkennen“ auszuführen. Bearbeiten Sie besser die Formularfelder und -optionen separat mit dem Werkzeug „Formular vorbereiten“, siehe oben. Führen Sie keinesfalls die Aktion „Text mithilfe von OCR erkennen“ aus. Diese Funktion arbeitet nicht zuverlässig und zerstört Teile unseres Dokuments (getestet bis Version 2020).

3.3. Checklisten Medien

Verschiedene Zwecke von Bildern

Verschiedene Zwecke von Bildern

Bilder und Grafiken machen Lerninhalte interessanter und tragen zur Verständlichkeit bei. Sie strukturieren die Seiten, bieten dem Auge Orientierung und werden als ‚Nicht-Textelemente‘ abgespeichert. Grafiken wie zum Beispiel Diagramme dürfen Informationen nicht ausschließlich über Farben vermitteln, die auf E-Ink-Displays (E-Book-Readern) oder bei Farbfehlsichtigkeiten nicht unterscheidbar sind. Menschen mit starken Sehbehinderungen oder blinde Menschen brauchen sogenannte Alternativtexte, um grafische Lerninhalte wahrnehmen zu können. Alternativtexte beschreiben Bilder oder Grafiken für Menschen die sie nicht sehen können. Der Alternativtext wird in der sichtbaren Oberfläche nicht dargestellt.

Der Alternativtext sollte mit auf den Zweck des Bildes abgestimmt sein:

- Informative Bilder transportieren visuell Informationen und Konzepte. Der Alternativtext soll die wichtigsten Informationen des Bildes wiedergeben z.B. „Technische Zeichnung einer Wärmepumpe“.

- Dekorative Bilder leisten keinen Beitrag zum Verständnis der Seite und bieten nur visuelle Abwechslung. Für sie muss ein leerer Alternativtext eingefügt werden. Bilder, Grafiken oder Fotos mit leeren Alternativtexten werden von Screenreadern nicht vorgelesen.

- Verlinkte Bilder führen eine Aktion aus. Der Alternativtext sollte nicht das Bild beschreiben, sondern die Aktion z.B. „Umfrage öffnen“.

- Schriftgrafiken sollten überhaupt niemals verwendet werden. Die einzigen erlaubten Ausnahmen sind Logos. Für Logos schreiben Sie z.B. „Logo FH Dortmund“.

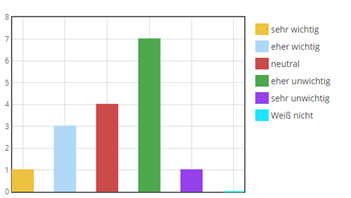

- Diagramme sind Datenschaubilder mit einer hohen Informationsdichte. Die sichtbaren Daten sollten im Einzelnen in einem ausführlichen Alternativtext wiedergegeben werden.

Sonderfall Icons

Lernplattformen werden mit Alternativtexten für Icons ausgeliefert: Der Screenreader oder die Braille-Zeile geben dann aus „Grafik Symbol Test“. Anwenderinnen und Anwender werden informiert, dass es ein Icon gibt und was es bedeutet.

Sonderfall Diagramme

Alternativtext für das Diagramm:

Für eine befragte Person ist das Thema ‚Sehr wichtig‘. Für drei Befragte ist das Thema ‚eher wichtig‘. Vier Befragte stehen dem Thema ‚neutral‘ gegenüber. Sieben Befragte halten das Thema für ‚eher unwichtig‘. Eine befragte Person hält das Thema für ‚Sehr unwichtig‘. Keine befragte Person wählte die Antwortoption ‚Weiß nicht‘.

Abb. 5

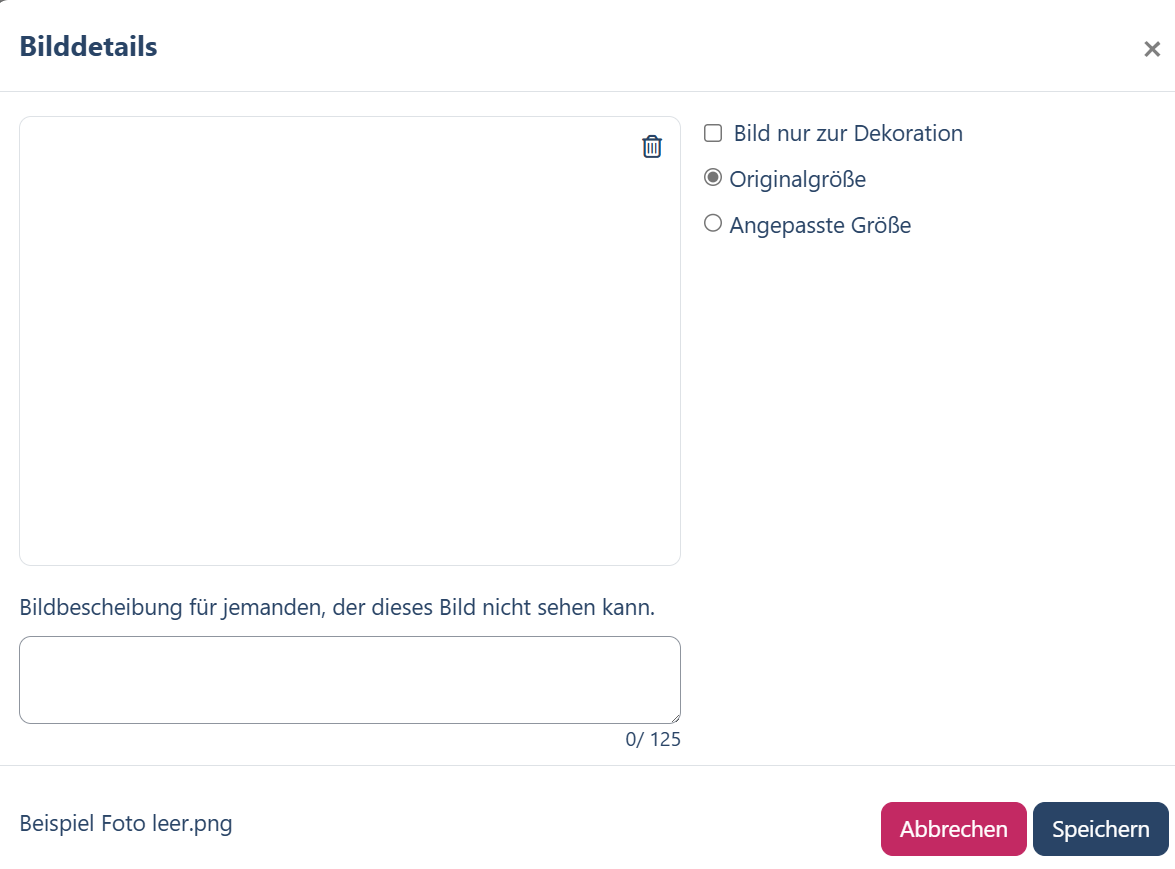

Wo geben Sie den Alternativtext ein?

Den Alternativtext für ein Medienobjekt geben Sie an folgender Stelle ein:

Abb. 6

Wie schreiben Sie gute Alternativtexte?

So geht es

So geht es

- Schreiben Sie einen kurzen Satz als Alternativtext. Versuchen Sie weniger als 80 Zeichen zu nutzen. Ausnahme: Diagramme.

- Der Alternativtext beschreibt, was auf dem Bild sichtbar ist. Verzichten Sie darauf, eine eigene Interpretation anzubieten.

- Wiederholen Sie nicht, was ohnehin im umgebenden Text steht.

So nicht

So nicht

- Keine urheberrechtlichen Angaben machen.

- Nicht „Foto von ...“ oder „Bild eines …“, denn der Screenreader liest vor „Grafik Alternativtext“.

- Nicht nur Überschriften wiederholen.

Information nicht ausschließlich durch Farbe vermitteln

Farben und Kontraste müssen deutlich unterscheidbar sein und ggf. durch Schraffuren ersetzt werden. Dies ist zum Beispiel wichtig für schwarzweiße eInk-Displays oder bei Farbfehlsichtigkeiten.

Audio-Dateien

Zielgruppe

Untertitel unterstützen Menschen mit Schwerhörigkeit dabei, Audioinhalte zu verstehen. Sie verschriftlichen die gesprochene Sprache der Aufnahme. Viele Menschen mit Gehörlosigkeit können gut lesen und nehmen Audioinhalte über eine Transkription oder als Untertitel wahr. Transkripte geben eine Textfassung des Audioinhalts. Transkripte haben darüber hinaus den Vorteil, zu Suchindizes erfasst zu werden. Auch gut hörende Menschen profitieren in lauten Umgebungen von Transkripten.

Tipps & Tricks

- Verhindern Sie Auto-Play, lassen Sie den Ton per Hand starten.

- Sorgen Sie für bestmögliche Soundqualität.

- Verschriftlichen Sie alles, was gesagt wird.

- Prüfen Sie, ob Sie eine Audio-zu-Text-Software nutzen möchten.

Beispiel für eine Audio Transkription:

"From Two-Party to Multi-Party Politics", Vernon Bogdanor

Die Transkription finden Sie hier:

This lecture is on the modern British party system, an attempt to draw together the threads of the previous five lectures. But I must begin with a confession. I first outlined my programme for these lectures before last year’s General Election, and that is why I called it “From a Two-Party to a Multi-Party System”. The Election appears superficially to contradict that thesis for, in the Election, 84% of those voting supported either the Conservative or Labour parties, the largest level of support for the two major parties since the General Election of 1970. But it is not yet wholly clear, in my view, that the 2017 General Election does contradict the thesis that we have moved from a two-party system to a multi-party system. Indeed, if we looked more closely, I believe we would see the generalisation that Britain has returned to a two-party system needs to be very severely qualified. There must be some doubt.

Audiodeskriptionen

Beispiel für Audiodeskription

Audiodeskriptionen geben bei Videos den Inhalt des Gezeigten wieder. Sie werden nicht angezeigt, sondern als angereicherte Tonspur wiedergegeben. Sie können Ihr Video auch in zwei Varianten anbieten: mit einfacher und mit audiodeskriptiver Tonspur.

Lizenz CC-by-SA, Autorin Martha Herbold (Video mit Audiodeskription)

Zielgruppe

Blinde und stark sehbehinderte Menschen brauchen eine Audiodeskription dessen, was gezeigt wird. Das Ergebnis ist eine weitere Tonspur, die aus dem Originalton und in den Dialogpausen eingesprochenen Bildbeschreibungen besteht. Für aufgezeichnete Videos ist eine Audiodeskription notwendig, wenn das Bildgeschehen für das Verständnis erforderlich ist, wenn also Informationen ausschließlich über das Bild und nicht über Sprache vermittelt werden. Verzichtbar sind sie für Videos, die lediglich Medienalternative für Text sind (BITV-Prüfschritt 9.1.2.5). Die angereicherte Tonspur müssen Sie in Ihrer Video-Software erzeugen.

Tipps & Tricks

So geht es

So geht es

- Beschreiben Sie handlungstragende Personen.

- Beschreiben Sie nur in den Dialogpausen, aber dennoch möglichst handlungssynchron.

- Es gilt die Betrachterperspektive: Welche Seite ist es von der Person vor dem Bildschirm aus gesehen?

So nicht

So nicht

- Keine filmtechnischen Fachbegriffe wie „Totale auf…“

- Originalfilmton und Beschreibungs-Text sind unterschiedlich laut oder unterschiedlich schnell.

mp4 Videos mit Untertiteln versehen

Videos in Lerninhalten sind sehr beliebt und Teilnehmer und Teilnehmerinnen empfinden sie oft als angenehme Abwechslung zum eher anstrengenden Lesen. Gehörlose und schwerhörige Menschen brauchen Untertitel, um die Lerninhalte wahrnehmen zu können. Die Untertitel verschriftlichen gesprochene Worte. Sie werden typischerweise am unteren Rand wiedergegeben. Das Gesprochene und die Untertitelung sollten möglichst zeitnah beieinander ausgestrahlt werden.

Wie gestalten Sie gute Untertitel?

So geht es

So geht es

- Sprecherwechsel kennzeichnen mit Namen oder bei unbenannten Personen mit -

- Zeilen nach Sinneinheiten aufteilen

- Mindeststandzeit: 2 Sekunden bzw. Lesezeit von 13-15 Zeichen pro Sekunde

- Wichtige Audioinformationen mit aufnehmen z.B. Gedanken, Off-Sprache, Geräusche in Klammern

So nicht

So nicht

- Untertitel und Gesprochenes sind unangenehm zeitversetzt

- Untertitel werden zu kurz angezeigt.

Lizenz CC-by-SA 4.0, Autorin Martha Herbold (Video mit Untertiteln)

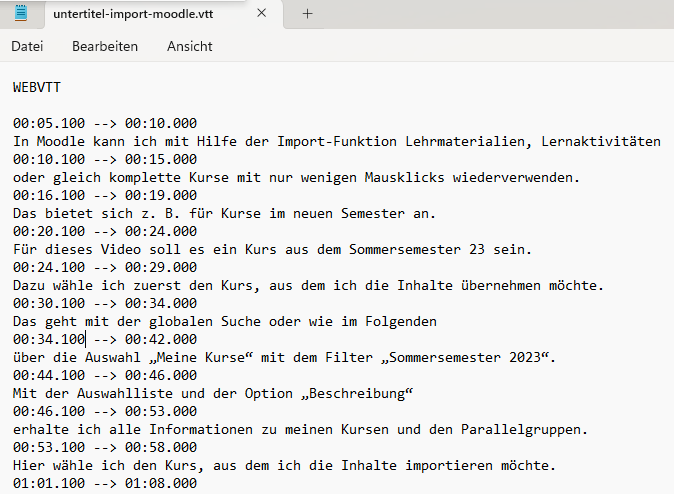

Erstellung einer vtt.Datei

Jede Untertitelzeile besteht aus zwei Elementen:

-

Zeitangabe – Sie definiert die Start- und Endzeit des Untertitels im Video.

- Format:

hh:mm:ss,sss --> hh:mm:ss,sss - Beispiel:

00:00:01,478 --> 00:00:04,020

- Format:

-

Untertitel-Text – Der angezeigte Text für den jeweiligen Abschnitt.

Abb. 7

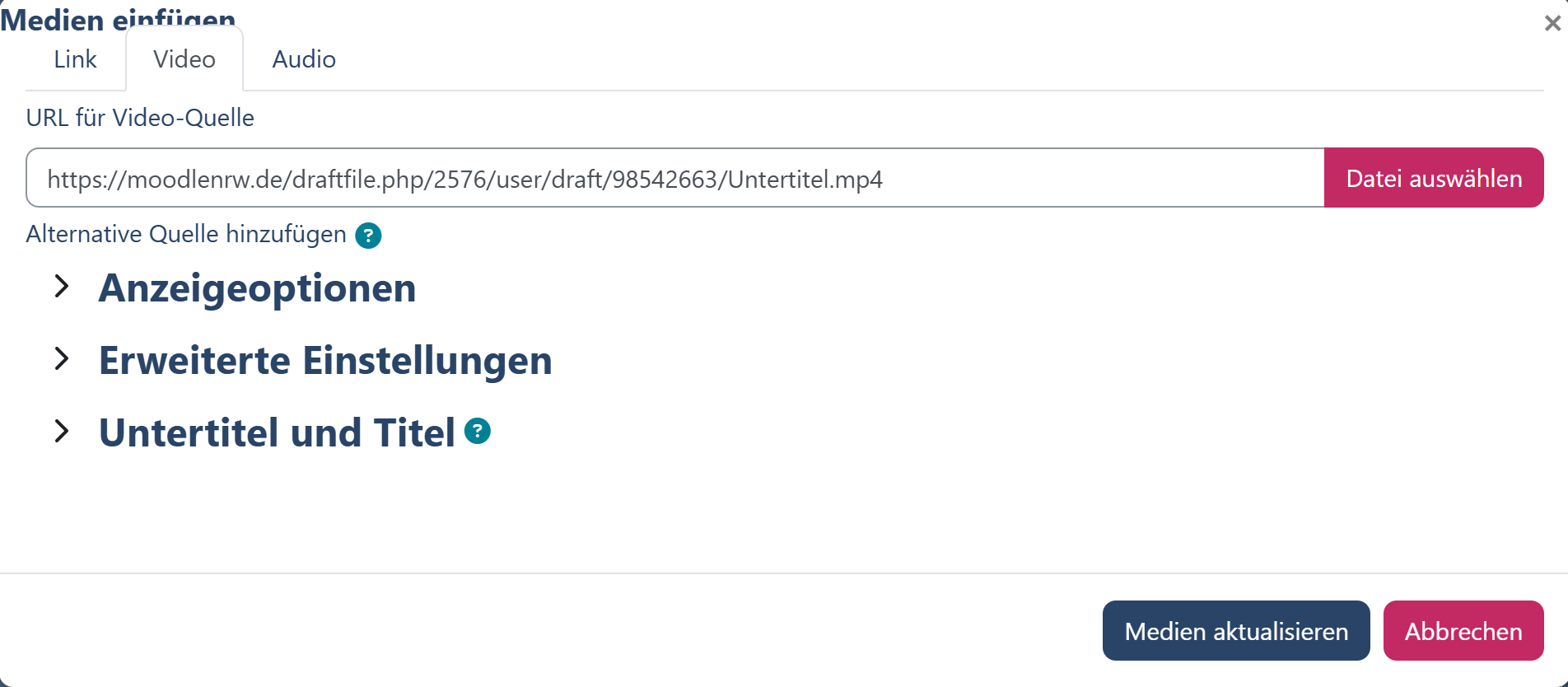

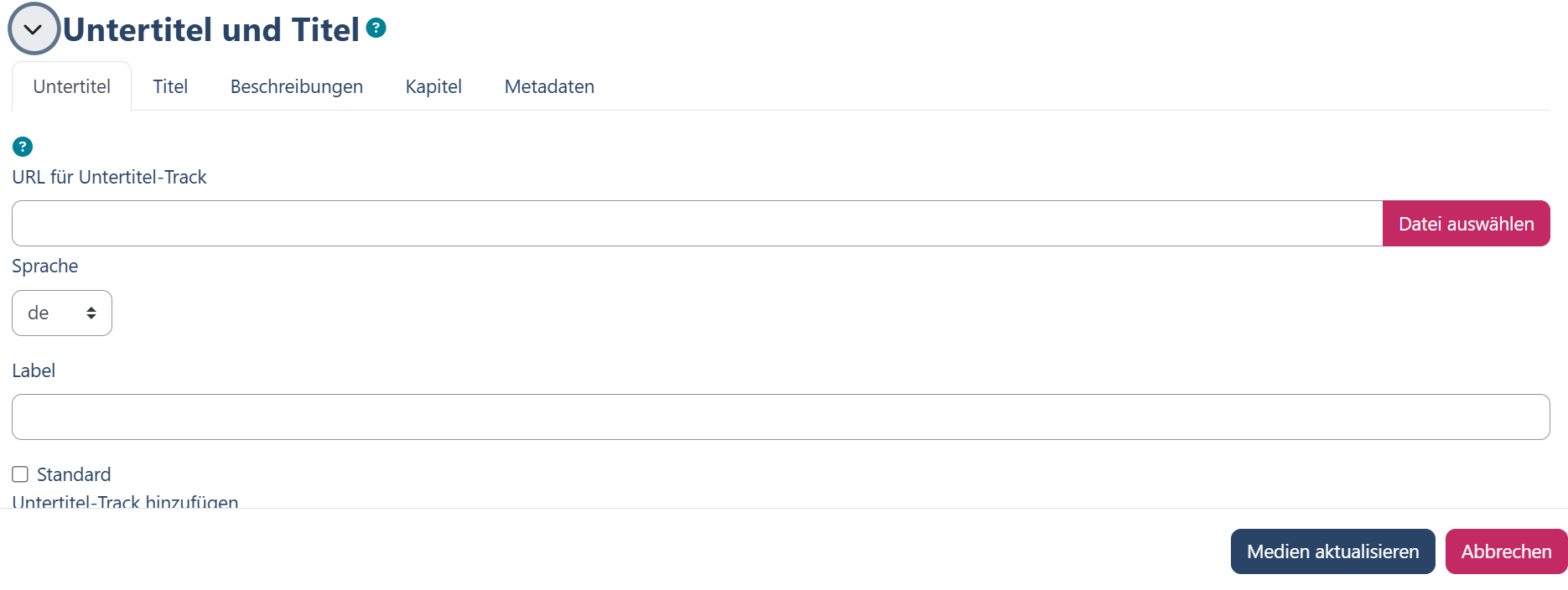

Wo laden Sie Untertitel in Moodle hoch?

Es ist in Moodle möglich, Video des Formats .mp4 nachträglich mit Untertiteln zu versehen. In den Untertiteln werden rudimentäre Formatierungen wie fett oder kursiv unterstützt und URLs (Internet-Adressen) als klickbare Links angeboten.

Einspielen einer .vtt-Datei

Sie befinden sich im Bearbeitungsmodus eines Medienobjekts, es muss ein Video vom .mp4 sein. Um Untertitel anzulegen, gehen Sie so vor:

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus des Seiteneditor auf das Video. Moodle öffnet das Kontextmenü Medienobjekt bearbeiten.

Klicken Sie im Bearbeitungsmodus des Seiteneditor auf das Video. Moodle öffnet das Kontextmenü Medienobjekt bearbeiten.

Abb. 8

Klicken Sie auf den Reiter Untertitel und Titel.

Klicken Sie auf den Reiter Untertitel und Titel.

Abb. 9

Moodle zeigt ihnen den Dialog zum Hochladen des Untertitels. Wählen Sie dort die .vtt-Datei von Ihrem lokalen Rechner aus. Wählen Sie danach aus dem Menü die Sprache aus, für welche Benutzersprache der Untertitel vorgesehen ist.

Moodle zeigt ihnen den Dialog zum Hochladen des Untertitels. Wählen Sie dort die .vtt-Datei von Ihrem lokalen Rechner aus. Wählen Sie danach aus dem Menü die Sprache aus, für welche Benutzersprache der Untertitel vorgesehen ist.

Klicken Sie abschließend auf Hochladen.

Klicken Sie abschließend auf Hochladen.

3.4. Checkliste Editor

Allgemeine Grundsätze

Allgemeine Grundsätze

- Texte müssen für alle wahrnehmbar sein.

- Verwenden Sie Unterüberschriften, Absätze und Listen zur Strukturierung.

- Kopieren Sie keine Texte direkt aus anderen Programmen in Moodle, sondern überprüfen Sie die semantische Auszeichnung.

Überschriftenhierarchie

- Nutzen Sie Überschriften nicht nur für das Layout, sondern für eine sinnvolle Strukturierung.

- Abschnittstitel in Moodle sind standardmäßig Überschrift 3 (H3).

- Text- und Medienfelder sollten hierarchisch darunter liegen und mit H4 beginnen.

- Auf Textseiten beginnen Sie mit H3.

- Überspringen Sie keine Überschriftenebene (z. B. keine H5 nach einer H3).

Seiten strukturieren

Seiten strukturieren

- Vermeiden Sie Tabellen für Layoutzwecke, da Screenreader sie oft falsch interpretieren.

- Tabellen zerstören die Responsivität und erzwingen vertikales Scrollen.

Text mit Überschriften strukturieren

- Der Moodle-Editor bietet die Überschriften H3, H4, H5 und H6.

- Nutzen Sie maximal vier Überschriftenebenen.

- Überschriften können als Sprungmarken für die Navigation mit der Tastatur verwendet werden.

Listen verwenden

Listen verwenden

- Verwenden Sie Listen zur besseren Lesbarkeit.

- Screenreader erkennen Listen und geben sie mit der Anzahl der Punkte oder Nummern aus.

4. Für Dozent*innen

In diesem Kapitel erhalten Sie wertvolle Informationen und praxisnahe Hinweise zur barrierefreien Gestaltung von Lehrveranstaltungen, Sprechstunden sowie Prüfungen und Leistungsnachweisen. Ziel ist es, allen Studierenden – unabhängig von individuellen Beeinträchtigungen – eine gleichberechtigte Teilnahme am Hochschulalltag zu ermöglichen.

Zunächst werden Vorlesungen, Vorträge und Seminare behandelt. Sie erfahren, welche Maßnahmen dazu beitragen, Lehrveranstaltungen für alle zugänglich zu gestalten, und erhalten konkrete Tipps für die Umsetzung, auch im digitalen Raum, beispielsweise bei Videokonferenzen.

Ein weiteres zentrales Thema sind barrierefreie Sprechstunden und persönliche Begegnungen. Hier finden Sie Anregungen, wie der persönliche Austausch so gestaltet werden kann, dass er für alle Beteiligten reibungslos funktioniert.

Abschließend geht es um Prüfungen und Leistungsnachweise. Neben allgemeinen Hinweisen zur barrierefreien Gestaltung von Prüfungen werden verschiedene Möglichkeiten des Nachteilsausgleichs erläutert und anhand konkreter Beispiele veranschaulicht.

Dieses Kapitel bietet Ihnen eine praxisorientierte Grundlage, um Lehre, Betreuung und Prüfungen inklusiv zu gestalten und so allen Studierenden faire Bedingungen zu ermöglichen.

4.1. Lehrveranstaltungen

Vorlesungen, Vorträge und Seminare

Vorlesungen, Vorträge und Seminare

Grundlagen der Unterstützung von Studierenden mit Beeinträchtigungen in Lehrveranstaltungen

- Zeigen Sie in den ersten Veranstaltungen im Semester Offenheit.

- Signalisieren Sie klar, dass Sie bereit sind, auf Bedürfnisse wegen Erkrankungen oder Beeinträchtigungen einzugehen.

- Ermutigen Sie Studierende dazu, Kontakt aufzunehmen. Rechnen Sie damit, dass Studierende Diskriminierung, Ängste und Scham kennen und deshalb verständlicherweise vorsichtig sind.

- Sorgen Sie für Privatsphäre. Auch anonyme Anliegen oder Kritik sollten einfach bei Ihnen ankommen können.

Ansprache

- Fragen Sie: Braucht jemand Unterstützung wegen einer Behinderung, einer bestimmten Barriere oder chronischen Erkrankung?

- Sagen Sie: Wer Unterstützung möchte, kann sich im Anschluss an die Veranstaltung, in der Sprechstunde, telefonisch, online oder schriftlich melden.

- Geben Sie an: Bei wem genau man sich melden soll? Die Lehrperson, Sekretariat oder Mitarbeitenden?

- Informieren Sie über zuständige Anlaufstellen und Beratungsangebote.

Praktische Hinweise

Praktische Hinweise

Vor der Veranstaltung

- Stellen Sie Unterlagen und Literatur vor der Sitzung zur Verfügung, um eine Vorbereitung zu ermöglichen. Das ist nicht nur bei bestimmten Beeinträchtigungen wie Gehörlosigkeit nötig, sondern hilfreich für alle Studierenden.

- Kommunizieren Sie etwaige Fristen und einzuhaltende Formalia.

- Untertiteln Sie Videos. Transkribieren Sie Audios. So sind die Inhalte mit verschiedenen Sinnen wahrnehmbar. Die genauen Schritte finden Sie im Kapitel 3.3.

- Machen Sie sich in kleineren Veranstaltungen möglichst mit den Namen der Studierenden bekannt, um sie adressieren zu können.

- Seien Sie Verspätungen gegenüber nachsichtig, es könnten Toilettengänge oder Raumwechsel dahinterstecken. Informieren Sie rechtzeitig über aktuelle Barrieren oder Störungen und bleiben Sie selbst aufmerksam dafür.

Während der Veranstaltung, insbesondere Vorlesungen

- Verhindern Sie Störgeräusche: Hörgeräte verstärken auch kleine Nebengeräusche. Es profitieren alle, wenn Sie für Ruhe im Hörsaal und für Disziplin bei Diskussionen im Seminarraum sorgen.

- Strukturieren Sie den Inhalt: Kündigen Sie die geplanten Punkte und deren Struktur an. Moderieren Sie Themenwechsel während der Vorlesung an.

- Verschriftlichen Sie: Halten Sie wichtige Punkte für alle sichtbar und kontrastreich auf Tafel oder Folie fest. Geben Sie ausreichend Zeit, zu lesen und zu übertragen.

- Seien Sie hörbar und sichtbar: Wenden Sie sich dem Publikum zu, nicht der Tafel. Verdecken Sie nicht Ihr Gesicht. Machen Sie alle verfügbaren Lichtquellen an. Nutzen Sie ein Mikrofon, wenn es vorhanden ist. Wiederholen Sie Fragen aus dem Plenum noch einmal in das Mikrofon.

- Erlauben Sie Hilfsmittel und Audiomitschnitte: Wenn es Studierenden nicht gelingt teilzunehmen oder sich angemessene Notizen zu machen, helfen Mitschnitte. Oder liefern Sie ein Transkript: Rechtzeitig und digital.

- Verbalisieren Sie: Fassen Sie Ihre Handlungen und das Präsentierte in Worte.

Tipps für Videokonferenzen

Tipps für Videokonferenzen

Vor der Online-Veranstaltung

- Genau wie in Präsenz gilt: Stellen Sie Unterlagen und Literatur vor der Sitzung zur Verfügung, um eine Vorbereitung zu ermöglichen.

- Untertiteln Sie Videos. Transkribieren Sie Audio.

- Möglichst barrierefreies Videokonferenzsystem:

Auf die Auswahl des Tools haben Sie nicht immer Einfluss. Machen Sie sich aber gut vertraut mit dem Funktionsumfang.

Nutzen Sie Funktionen bewusst - z.B. automatisches Stummschalten beim Eintritt von Teilnehmenden, oder falls integriert, die Verwendung automatischer Live-Untertitel.

Aktivieren Sie den Chat. - Wenn der Bedarf durch eine gehörlose Person in der Veranstaltung bekannt ist, ist die Einblendung einer Gebärdensprachdolmetscherin denkbar.

Während der Online-Veranstaltung

- Starten Sie eventuell eine Aufzeichnung: Diese könnten Sie im Nachgang inklusive Untertiteln bereitstellen - unter Beachtung des Datenschutzes.

- Verhaltensregeln und Absprachen: Geben Sie Netiquette oder Chatiquette vor.

- Verhindern Sie Lärm: Für Ruhe im virtuellen Raum zu sorgen, ist leichter. Schalten Sie alle stumm, außer der Person, die gerade dran ist. Keine störenden Geräusche, kein Durcheinander – einigen Sie sich auf Sprechen nur nach Handzeichen und Aufforderung.

- Strukturieren Sie Ihren Inhalt: Kündigen Sie Wechsel und Fragen an, genau wie in der Präsenzlehre.

- Fassen Sie Ihre Handlungen und das Präsentierte in Worte:

Beschreiben Sie visuelle Inhalte, machen sie auditiven Inhalt sichtbar.

So geht es: „Wenn ich links auf den Befehl ‚Einstellungen‘ klicke, dann öffnet sich das Fenster zur Konfiguration des Programms.“

So nicht: „Wenn ich jetzt hier klicke, dann sehen Sie dieses Fenster.“

4.2. Sprechstunden

Persönlicher Austausch in Sprechstunde und Begegnungen

Persönlicher Austausch in Sprechstunde und Begegnungen

In der Sprechstunde oder im persönlichen Austausch in einem geschützten Rahmen können Sie mit Studierenden besprechen, was individuell zum Gelingen des Studiums nötig ist. Dass diese Person sich überhaupt an Sie wendet und Unterstützung einfordert, ist ein Vertrauensvorschuss.

- Bereiten Sie sich vor und erwägen Sie einige praktische Hinweise. So können Sie womöglich den Gesprächsverlauf und - auch emotionale - Reaktionen des Studierenden besser abschätzen und spontaner, souveräner reagieren.

- Reagieren Sie offen und sensibel. Seien Sie flexibel, auch wenn die Person einen für Sie verblüffenden Umgang mit der eigenen Erkrankung oder Beeinträchtigung hat.

- Fragen Sie nach, wenn bezüglich der Beeinträchtigung etwas unklar ist, das für Sie als Lehrperson relevant ist.

- Sprechen Sie ganz normal. Studierende mit Behinderung sind in der Lage, darauf zu reagieren. Sie wissen selbst, ob sie Hilfe annehmen wollen oder nicht, Persönliches preisgeben wollen oder nicht, und ob sie die Sprache in dieser Situation angemessen finden oder kritisieren wollen.

- Raum: Finden Sie einen Ort, der mit einer Beeinträchtigung zugänglich und auch störungsfrei ist bzw. prüfen Sie Ihr Büro auf die jeweiligen Bedürfnisse. Sorgen Sie für eine gute Atmosphäre in geeigneter Umgebung.

- Klärungsbedarfe: Wo gab es vielleicht bereits Schwierigkeiten im Seminar, wo könnten sie am Semesterende bei der Klausur oder Prüfungsleistung auftauchen?

- Lösung: Fragen Sie nach gewünschter Unterstützung oder bieten Sie konkrete Hilfe an - vielleicht hat die oder der Studierende bereits bestimmte Hilfsmittel im Einsatz oder eine Assistenz. Besprechen Sie das Thema Nachteilsausgleich in Bezug auf Prüfungssituationen.

- Ausblick und nächste Schritte: Einigen Sie sich ggf. auf konkrete Verbesserungen im weiteren Verlauf der Veranstaltungen oder darauf, eine andere Anlaufstelle an Ihrer Hochschule ins Boot zu holen. Geben Sie der Person auf Wunsch die nötigen Infos oder Kontakte an die Hand.

- Sprechstunden: Mit einem Gespräch ist es nicht immer getan. Es kann helfen, bereits fest einen nächsten gemeinsamen Termin zu vereinbaren, z.B. bevor das Semester endet, um den aktuellen Stand zu besprechen oder auszuwerten, ob alles in Ordnung war.

Praktische Hinweise

Praktische Hinweise

Bewegungsbehinderte Studierende

Wenn Personen motorisch beeinträchtigt sind, kann das Unterschiedliches bedeuten, z.B. Schwäche, Steifheit oder eingeschränkte Beweglichkeit der Gelenke bis hin zur Lähmung. Möglicherweise ist die Koordination der Studierenden erschwert. Dazu gehören in vielen Fällen chronische Schmerzen. Eine Gehhilfe oder ein Rollstuhl helfen bei der Fortbewegung. Auch Prothesen können helfen; nicht immer sind sie offensichtlich.

- Stellen Sie Zugänglichkeit sicher: Prüfen Sie, ob der Raum erreichbar und groß genug ist, im Hinblick auf Rampen, Türbreiten, funktionierende und passende Aufzüge. Falls nicht, müssen Sie vorher Ersatz finden, beispielsweise im Erdgeschoss. Richten Sie Möbel am Sitzplatz so ein, wie es zur Studierenden passt.

- Bieten Sie Unterstützung: Fragen Sie, ob und wie Sie helfen können, auch damit das Gespräch am Ende weiterhilft. Akzeptieren Sie aber genauso, wenn keine Hilfe gewünscht ist.

- Gestalten Sie die Begrüßung entsprechend: Auch ohne Corona ist es nicht automatisch sinnvoll, die Hand hinzuhalten, wenn der Studierende sie nicht annehmen kann.

Studierende mit Sehbehinderung oder Blindheit

Zu den Sehbehinderungen gehören die vollständige Erblindung, Sehschwäche, Kurz- und Weitsichtigkeit oder Farbfehlsichtigkeiten. Visuelle Informationen müssen deutlicher bzw. mit Hilfsmitteln erkennbar, oder ganz anders wahrnehmbar sein müssen, beispielsweise hörbar.

- Bieten Sie Orientierung oder Begleitung: Beschreiben Sie den Weg zum Büro, falls nötig, und die Schritte im Raum. Bieten Sie an, die Studierende zum Platz hin oder zum Ausgang zu leiten. Greifen Sie dabei nicht einfach zu, sondern fragen Sie nach: "Darf ich Ihnen für den Weg meinen Arm anbieten?" Üblicherweise bleibt Ihr Arm am eigenen Körper und wird aktiv von der anderen Person berührt. Manche folgen lediglich, indem sich die Schultern oder Oberarme berühren. Warten oder fragen Sie, wie die Person vor Ihnen dies wünscht.

- Fassen Sie Ihre Handlungen in Worte: „Zur Begrüßung gebe ich Ihnen die Hand!“, „Den Stift habe ich direkt neben Ihre Mappe gelegt.“

Nicken, Lächeln oder Aufmerksamkeit müssen Sie möglicherweise akustisch vermitteln oder betonen. - Akzeptieren Sie technische Hilfen: Sehbehinderte Studierende nutzen Mobiltelefone, um Notizen einzusprechen oder Leuchtlupen, um Dokumente zu lesen.

Chronisch erkrankte und psychisch erkrankte Studierende

Psychische Beeinträchtigungen umfassen Angststörungen, Persönlichkeitsstörungen, Depressionen, Essstörungen oder Suchterkrankungen. Einige Studierende leben mit Multipler Sklerose, Reizdarmsyndrom, Diabetes, Tourette oder Erschöpfungssyndrom. Chronische Erkrankungen sind selten direkt erkennbar. Sie schränken aber die Studierfähigkeit oftmals stark ein. Bei bestimmten Erkrankungen kann es Zeiträume geben, in denen keinerlei Beeinträchtigung spürbar ist, dagegen treten schubweise Erkrankungen mitunter plötzlich und ohne Vorwarnung auf. Manche Erkrankungen sind selten oder Ihnen vielleicht unbekannt – das macht sie nicht weniger schmerzhaft, einschränkend und ernstzunehmend. Hinzu kommt, dass viele Therapien einiges an Zeit erfordern und häufig Nebenwirkungen haben.

- Bleiben Sie aufgeschlossen: Psychische oder chronische Erkrankungen sind oft gesellschaftlich noch stigmatisiert. Studierenden fällt es vielleicht schwer, darüber in den Austausch mit Ihnen zu gehen. Psychische oder chronische Erkrankungen können Auswirkungen auf das Leben und Studium Ihres Gegenübers haben, über die Sie im Gespräch vielleicht stolpern.

- Bleiben Sie respektvoll: Bleiben Sie ernsthaft und respektvoll auch wenn Gesprächsthema, persönliche Details, Probleme oder wahrnehmbare Symptome Sie fordern.

- Bestärken Sie: So unangenehm es für Studierende sein kann, die Erkrankung überhaupt zum Thema zu machen – ihnen steht Unterstützung zu. Gemeinsame Lösungen und Ausgleich zu schaffen, ist möglich. Setzen Sie sich dafür ein.

- Fragen Sie bei Unklarheiten nach.

Hörbehinderte oder gehörlose Studierende

Schädigungen des Hörvermögens sind sehr unterschiedlich: Sie reichen von leichter Schwerhörigkeit bis hin zur Taubheit auf einem oder beiden Ohren (gehörlos). Hörbehinderten Personen fällt es schwer, mündlichen Vorträgen zu folgen. Personen können lernen, das, was gesagt wird, von der sprechenden Person abzusehen. Man spricht heute von "Absehen" und nicht von "Lippenlesen". Absehen hat enge Grenzen, im Deutschen sind wenige Laute eindeutig am Mundbild zu erkennen. Oftmals liefert selbst eine gute Hörgerätversorgung das Gehörte nur bruchstückhaft wie ein Lückentext. Es kann nicht verstärken, was ohnehin vom Studierenden gar nicht gehört wird. Absehen kann helfen, diese Lücken zu schließen. Es kann vorkommen, dass Studierende zusammen mit einem Gebärdendolmetscher zu bestimmten Situationen wie der Sprechstunde kommen. Er ist kein Vormund – sprechen Sie immer bewusst mit der Studierenden, statt mit dem Dolmetscher.

- Verhindern Sie Lärm und Geräusche: Schließen Sie Fenster und Türen. Fummeln Sie nicht an Unterlagen oder Tastatur, insbesondere wenn einer von Ihnen spricht. Suchen Sie im Voraus einen anderen Raum, wenn Ihr Büro nicht ruhig ist.

- Ausleuchten und Zuwenden: Wenden Sie sich zu, sodass Ihre Lippen und Ihr Gesichtsausdruck gut zu sehen sind. Sorgen Sie für viel Licht, vermeiden Sie Gegenlicht.

- Strukturieren Sie das Gespräch: Kündigen Sie Themenwechsel an, kündigen Sie Fragen an.

- Wiederholen Sie: Wiederholen Sie auf Rückfrage möglichst den identischen Satz, wandeln Sie nicht ab. Wiederholen Sie geduldig mehrfach, wann immer das nötig ist. Deutlich artikulieren ist gut, ungebeten laut oder skurril langsam zu sprechen eher nicht.

- Doppeln Sie nach: Vergewissern Sie sich, dass Ihr Gegenüber alles verstanden hat. Fragen Sie nach, was verstanden wurde, insbesondere wenn die Antworten nicht gut passen.

Studierende mit Teilleistungsstörung

Dyslexie und Dyskalkulie, Legasthenie und AD(H)S sind Teilleistungsstörungen, die Studierenden ein Studium erschweren können. Der funktionale Analphabetismus, also eine sehr geringe Lese- und Schreibkompetenz, gehört ebenso dazu, ist aber vermutlich an Hochschulen selten.